3歳の保育園児が習い事を始めるメリット

3歳は言葉の理解が進み、感情表現や身体の動きが一気に豊かになる発達の節目の時期です。

集団生活にも慣れ、他者との関わりが増えるこの時期に習い事を始めることには、多くのメリットがあります。

ここでは、社会性・感性・集中力といった幼児期に育てたい力が、習い事を通してどのように育まれていくのかを、具体的に見ていきましょう。

社会性を広げ育てる

習い事に通うことで、保育園以外の子どもや先生たちとの交流が増えます。

多様な人との関わりを経験することは、社会性を育むうえで非常に大切です。

自分とは違う集団生活を送る子どもたちと習い事で接することで社会性が広がり、保育園とは異なるさまざまな刺激を受けることがあります。

初めて会う人と接する機会が増えると、自然と挨拶や順番を守るといったルールも身につきます。

集団で活動することで協調性や思いやりの心も芽生えやすくなるでしょう。

これは、将来の集団生活や小学校入学後の適応力の基礎となります。

専門的な指導で能力を育てる

習い事では専門分野に特化した講師から直接指導を受けることができます。

そのため、子どもの指導を熟知している先生や教室を選ぶことで、効率よく子どもの能力を育てることができます。

また、子どもが好きな習い事に取り組むことで、先生の話を集中して聞き、聞いたことを自分で再現する力が培われます。

これは将来、自分で学習する力「自学自習」の原型となっていきます。

子どもにとって「楽しい」と思える習い事であれば、自然と意欲的に取り組む姿勢も育っていくでしょう。

専門家による指導だからこそ身に付く能力があります♪

身体や感性を刺激する活動で成長を促す

この時期の子どもは、五感を使った体験を通じて身体的にも情緒的にも大きく成長します。

習い事では専門家から直接指導を受けられるため、効率よく能力を育てることができます。

スイミングや体操などの運動系の習い事では、筋力やバランス感覚といった基礎的な体の力が育まれると同時に「できた!」という達成体験を通じて、自己肯定感も少しずつ芽生えていきます。

また、音楽やリトミックなどの表現活動は、リズムや音に親しみながら感性を育むよい機会です。体を動かしながら自由に表現することで表現力や想像力が養われ、非認知能力の発達にもつながります。

こうした多様な体験は、のちの学びに向かう意欲を育てる土台にもなっていきます。

3歳の保育園児が習い事を始める際の注意点

3歳児はまだ体力や感情の波が大きく、無理をさせてしまうと習い事が逆効果になることもあります。

ここでは、3歳児が習い事を始めるにあたって注意しておきたいポイントを3つに分けて解説します。

子どもにとって心地よく、長く続けられるためにも、無理のないスケジュールや内容選びが大切です。

スケジュールの詰め込みすぎは逆効果に

「この時期にいろいろ経験させたい」と思うあまり、習い事を詰め込みすぎると、子どもも保護者も負担を感じる可能性があります。

保育園から帰ってきた後毎日習い事となると、疲れから機嫌が悪くなったり、楽しめなくなることもあります。

まずは週に1回短時間から始めてみたり、保育園がお休みの日に通ってみるのが理想です。

子どもの様子を見ながら、向いていそうであれば徐々に増やしていくのがよいでしょう。

子どもの気持ちや性格に合った内容選びが必要

習い事は、子どもの性格や興味に合った内容であることが何よりも大切です。

活発な子には体を動かす運動系、落ち着いて作業するのが好きな子にはピアノやそろばんなど、子どもの好みに合わせて習い事を選ぶようにしましょう。

また、親が「将来役立つから」と一方的に選んでしまうと、子どもが楽しめない可能性もあります。

まずは体験レッスンに参加して、子どもの反応を見て決めるのがおすすめです。

習い事中心の生活にならないよう注意する

習い事を始めると、スケジュールが習い事中心になってしまうことがあります。

しかし、3歳の子どもにとっては、自由に遊ぶ時間や家族とゆったり過ごす時間も、心の成長にとって欠かせない大切な要素です。

無理なく続けるためには、習い事を日常の中に自然に溶け込むペースで取り入れることがポイントです。

とくに共働き家庭の場合は、送迎の負担や家庭内のリズムもふまえ、無理のない頻度と通いやすさを優先して選ぶことが、習い事を長く続けるコツになります。

3歳の保育園児におすすめの習い事8選

3歳児は好奇心が旺盛で、さまざまなことに挑戦するのに最適な時期です。

習い事を通じて、社会性・知的好奇心・運動能力など多方面の力を伸ばすことができます。

ここでは、共働き家庭にも取り入れやすく、子どもの発達段階に合った習い事を8つ紹介します。

費用や通いやすさも考慮しながら、自分たちに合った習い事を見つけましょう。

幼児教室は親子で楽しみながら心と知能を育てられる

幼児教室は、知育や言語・リズム遊びなどを通して、子どもの知的発達だけでなく、社会性や自己表現力もバランスよく育める習い事のひとつです。

親子で一緒に参加できる教室では、子どもの成長を間近で感じながら、家庭でも活かせる関わり方を学べるのが魅力です。

「トイズアカデミージュニア」では、3~6歳の発達段階に応じて、お子さま自身が「勉強って楽しい!」と感じ、主体的に学ぶ力を育てるプログラムを提供しています。

数を視覚的に学べる「かず丸」や漢字かるた、音感トレーニングなどの多彩な知育アクティビティを通じて、子どもが楽しみながら思考力・記憶力・社会性を育めるよう工夫されています。

スイミングは体力づくりとルール習得に効果的

スイミングは、全身運動によって基礎体力や免疫力を高める効果が期待できる習い事です。

さらに水に慣れることで恐怖心を減らし、ルールを守る大切さも学べます。

3歳から受け入れている教室が多く、送迎付きのスクールもありますので、共働き家庭にも取り入れやすいでしょう。

楽しく遊びながら運動習慣をつけたい方におすすめです。

体操やチアダンスは運動神経の土台を伸ばせる

体操やチアダンス、新体操やバレエなどは、体の柔軟性やバランス感覚を養いながら運動能力の基礎を築くことができる習い事です。

広い空間で思いきり体を動かせるため、ストレス発散や気分転換にもなります。

また、音楽に合わせて動く新体操・バレエ・チアダンスは、リズム感や表現力も育まれ、集団行動を通じた社会性の向上も期待できます。

ピアノやリトミックは音感・指先の発達に有効

音楽系の習い事は、音感やリズム感を育てるだけでなく、指先の器用さや集中力も伸ばせるのが特長です。

なかでもリトミックは、音に合わせて体を動かすことで聞く力や表現力を楽しく育てることができます。

ピアノは、左右の手を同時に使ったり楽譜を読んだり覚えたりする中で、脳のバランスを鍛えるのにも役立ちます。

楽しみながら継続することで、自然と音への感受性や思考力も深まっていきます。

英語教室は耳が柔軟な時期にこそ始めどき

3歳は、日本語と同じように英語の音も柔軟に吸収できる時期です。

発音やイントネーションへの感受性が高く、英語耳を育てるにはぴったりのタイミングといえます。

最近では、自宅で受講できるオンライン英語レッスンも増えており、遊び感覚で楽しく学べる内容が多く見られます。

送迎の必要がないため共働き家庭でも取り入れやすく、気軽に英語に触れるきっかけとして人気です。

プログラミングやタブレット学習は論理的思考に

近年は、3歳から始められるプログラミングやタブレット学習教材も注目を集めています。

自分で操作して考える体験を通して、論理的思考力や問題解決力が自然と育っていくのが特徴です。

タブレットを使った学習は、ひらがなや数字に親しむきっかけにもなり、ゲーム感覚で取り組める内容が多いため、楽しみながら続けやすいのも魅力です。

保護者が常に付き添わなくても進められるものもあり、忙しい家庭でも無理なく取り入れられます。

そろばんは数感覚と集中力を伸ばす習い事

そろばんは、数字を目で見て、指を使って動かしながら学ぶことで、数の概念や集中力を育てられる習い事です。

まだ計算ができない年齢でも、視覚と感覚を通して「数に親しむ」経験が積めるため、早いうちから取り入れる家庭も増えています。

最近では、オンラインで受講できるそろばんレッスンもあり、自宅で落ち着いて取り組める環境が整ってきました。

自分のペースで学べるため、他の子と比べずにじっくり進められる点も安心できるポイントです。

保育園にいる時間が長いからこそ、お子さんの「好き」に合わせた能力を最大限に引き出してあげたいですね♪

送迎が難しい共働き家庭が習い事を始める工夫

共働き家庭にとって、習い事の大きなハードルのひとつが『送迎』と言えるでしょう。

特に夕方の忙しい時間帯に移動が必要となると、家庭や仕事への影響も大きくなります。

そこでここでは、3歳児の習い事を無理なく継続するための具体的な工夫を紹介します。

送迎の負担を減らしながら、子どもに豊かな学びの機会を与える方法を見つけていきましょう。

送迎は祖父母や地域サポートに協力を依頼する

送迎の負担を軽減するには、家族や地域の支援を上手に活用するのが鍵です。

祖父母が近くに住んでいる場合は、曜日を決めて送迎をお願いする方法があります。

また、「ファミリー・サポート・センター」などの地域サポート制度を利用することで、保育園から習い事までの送迎を支援してもらうことも可能です。費用も比較的抑えられるため、民間サービスより導入しやすいのが特徴です。

休日に開講している教室を選ぶと無理が少ない

土日や祝日にも開講している教室を選ぶことで、平日忙しい家庭でも習い事を継続しやすくなります。

休日であれば保護者が送り迎えに余裕を持って対応できるうえ、子どもも疲れにくく、レッスンに集中できるというメリットがあります。

特にスイミングやリトミックなどは、週末開催のクラスが豊富なため、仕事との両立を考える家庭におすすめです。

駅近や保育園併設の教室で負担を最小限に

送迎の負担を軽くするには、教室の立地も大切なポイントです。

自宅から徒歩圏内や駅から近い場所にある教室であれば、移動にかかる時間を短縮でき、忙しい平日の夕方でも無理なく通いやすくなります。

また、保育園の敷地内や近隣施設に併設された教室があれば、保育園のお迎えと習い事をスムーズに連携できるため、親子の移動も効率的です。

移動の手間が少ないことで、子どもにとっても疲れにくく習い事を前向きに続けやすくなるでしょう。

タブレットやオンライン教材で自宅学習も選択肢に

送迎の手間を省きたい共働き家庭にとって、オンライン習い事や通信教材を活用するのも有効な方法です。

タブレットを使った学習やオンラインレッスンであれば、空き時間に自宅で取り組むことができ、スケジュールの調整もしやすくなります。

また、子どもが自分のペースで進められるものが多く、無理なく習慣化しやすいのも魅力です。

場所や時間に縛られずに続けられる点は、忙しい家庭にとって大きなメリットといえるでしょう。

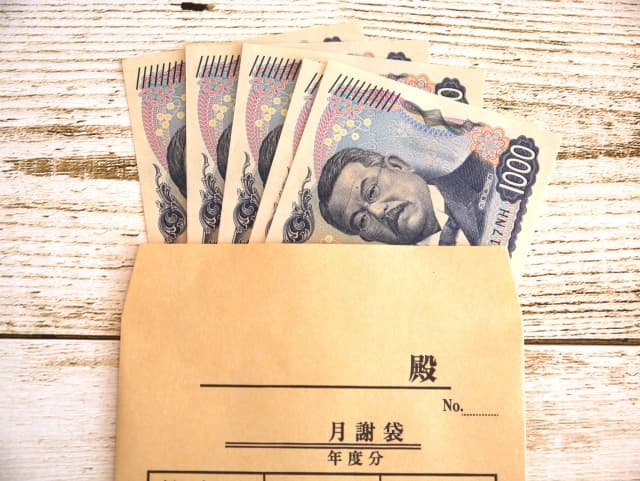

3歳児の習い事にかかる月謝・費用の目安

習い事を始める際に多くの保護者が気になるのが、やはり「どれくらいお金がかかるのか」という費用面です。

月謝だけでなく、入会金や教材費、発表会費など、トータルでどのくらいの支出になるのかを把握しておくことで、無理のない選択につながります。

ここでは、3歳児向けの習い事にかかる平均的な月謝の相場とその他の費用項目について、わかりやすくご紹介します。

習い事の月謝相場は5,000円〜1万円程度

3歳児向けの習い事の月謝は、一般的に5,000円〜10,000円程度が目安です。

スイミングや体操などの運動系は5,000円前後、英語や音楽系は8,000円前後になる傾向があります。

また、タブレット教材やオンラインレッスンなどの自宅学習型は、月3,000円前後から始められるものもあり、比較的取り入れやすいのが特長です。

習い事の種類やレッスン頻度によって金額に幅があるため、各家庭の状況に合わせて選ぶことがポイントです。

入会金や教材費が別途かかる場合もある

月謝のほかにかかる費用としては、入会金(5,000〜10,000円程度)や教材費、ユニフォーム代などが挙げられます。

たとえば、ピアノの教材や英語のワークブック、体操教室では体操着など、必要なものは習い事によって異なります。

さらに、教室によっては発表会やイベント参加費が別途必要になることもあります。

年間を通した支出の全体像を把握しておくと、安心して継続しやすくなります。

3歳児が習い事を嫌がる・続かないときの対応

.jpg&w=1920&q=75)

どんなに興味を持って始めた習い事でも、3歳の子どもが途中で「行きたくない」と感じることは珍しくありません。

親としては続けてほしいと思う反面、無理をさせたくないという気持ちもあるでしょう。

ここでは、子どもが習い事を嫌がるときの対応やモチベーションの保ち方について具体的に解説します。

子どもが嫌がる理由を丁寧に聞き取る

まず大切なのは、子どもがなぜ習い事を嫌がっているのか、その理由を丁寧に聞き取ることです。

一口に「行きたくない」と言っても、背景にはさまざまな要因が隠れている可能性があります。

たとえば、先生との相性が合わない、友達との関係に不安がある、内容が難しい、あるいは単に疲れているだけということもあります。

子どもの気持ちを否定せず、共感を持って耳を傾けることで、安心して本音を話せるようになります。

原因が見えてくれば、通い方を変えたり教室を見直したりと、改善につながるヒントが得られるかもしれません。

続けるべきか辞めるべきかの判断ポイント

嫌がる様子が続く場合は、「子どもの意思」と「その習い事で得られる成長の可能性」の両面を考慮することが大切です。

一時的な気分のムラであれば、少し休ませる、目標を立てて取り組むといった工夫で前向きに続けられることもあります。

一方で、習い事自体が強いストレスとなっているようであれば、無理に続けることで自己肯定感に影響してしまう可能性もあります。そうした場合は、思い切って辞める判断も必要です。

子どもにとって「嫌な記憶」とならないよう、柔軟に対応しましょう。

「やめる」のではなく「休む」選択肢もある

完全に辞めてしまう前に、「一時的にお休みする」という選択肢も検討してみましょう。

体調や気分が整ったときに再開できるため、親子ともにプレッシャーが少なく、気持ちにゆとりが持てます。

特に3歳は、心や体のコンディションに波がある時期。柔軟な対応が可能な教室を選んでおくと、子どもの様子に合わせて無理なく続けやすくなります。

家庭での声かけや工夫でモチベーションを保つ

子どものやる気を引き出すには、家庭での声かけや関わり方が大きく影響します。

「がんばったね」「楽しかった?」などのポジティブな言葉がけは、習い事の時間を楽しい思い出として定着させる助けになります。

また、レッスンで学んだことを家でも遊びの中に取り入れると、自然に興味が深まり、学びが広がっていきます。

大切なのは、子どもの自主性を尊重しながら少しずつ楽しさを積み重ねていくこと。

無理なく、前向きな気持ちで続けていける環境づくりを意識しましょう。

合わせて読みたい

まとめ

3歳の保育園児が習い事を始めることには、社会性や運動能力、集中力など多くの面で良い影響が期待できます。この記事では、子どもに合った習い事の選び方や、生活に無理なく取り入れる工夫、費用の目安、子どもが嫌がったときの対応まで、幅広くご紹介しました。

何より大切なのは、子どもの気持ちや個性に寄り添いながら、親子で無理なく楽しめる環境をつくること。送迎しやすい教室やオンライン教材など、それぞれの家庭に合ったスタイルを見つけることで、習い事はぐっと身近なものになります。

「親子で一緒に学び、育つこと」を大切にしているベビーパークでは、子どもの知的な成長だけでなく、育児の悩みにも寄り添ったサポートが受けられるのが特長です。吸収力が高まるこの時期だからこそ、まずは体験を通じて、お子さまの可能性を探ってみるのもおすすめです。

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #3歳 #保育園 #習い事 #おすすめ

.png&w=256&q=75)