幼稚園での勉強の目的とは

幼稚園における勉強の目的は、子どもたちが自ら考え、主体的に行動し、他者と関わる中で社会性や思考力を育むことにあります。

ここでは、幼児教育における「学びの土台」として大切にしたい力と、遊びを通じた深い学びの意義について見ていきましょう。

就学前に育てたい「学びの土台」

就学前の子どもにとって大切なのは文字や数字を覚えることだけではありません。その後の学びや生活の基盤となる力を育むことが、幼児期の教育の中心にあります。

文部科学省が掲げる「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」には、自立心や協同性、表現力、自然への関心など、幅広い要素が含まれています。

これらの力は、小学校以降の学習や人間関係の土台となる重要な資質です。

特に「健康な身体と心」「人と協力する力」「自分で考える力」は、学力の向上にも深く関係しています。

そのため就学前の幼児教育では、日常の生活や遊びを通じてこれらを自然に育てていくことが重視されているのです。

幼児期の学びは「遊びの中で」こそ深まる

「遊び」と聞くと単なる自由時間のように思えるかもしれません。

しかし、幼児期の子どもたちは遊びの中でこそ、好奇心や探究心を発揮し、主体的に学びを深めていきます。

例えば砂場でお団子を作る過程では、「どうやったら崩れないか」「もっときれいに丸くするにはどうすればいいか」と試行錯誤を繰り返します。

このような遊びを通した学びは、単に知識を得る以上に考える力や工夫する力を伸ばし、他者とのコミュニケーションや社会性の育成にもつながります。そのため幼稚園教育では、計画的に構成された遊びの環境が非常に重要とされているのです。

遊びの中にこそ、子どもの未来を拓く学びの芽があるといえます。

子どもは"のびのび遊んで育つ"が一番♪「遊びの中に学びがたくさん」あるんですね!

幼稚園で行われている具体的な勉強内容

多くの幼稚園では「遊びを通して学ぶ」という理念に基づき、子どもたちが主体的に学べるよう工夫された多様な活動が行われています。

ここでは、幼稚園で日常的に実践されている学びの内容について、体験的活動や文字・数の取り組み、表現活動など、具体的に紹介していきます。

体験・観察・対話を通じた学び

幼稚園の活動では、自然観察や動植物の世話、工作など五感を使って体験する学びが豊富に用意されています。

例えば、園庭で虫を見つけた子どもが「これは何?」と先生に聞き、図鑑で調べたり、友だちと観察記録を作ったりすることで、探究心や観察力、言葉による表現力が育まれます。

また、「なぜ?」「どうして?」といった問いを通じた対話も大切です。先生や友だちとのやりとりを通じて、自分の考えを言葉にする力、相手の話を聞く力が身についていきます。

こうした体験の積み重ねが、子どもの思考力や表現力の基礎を形作っていきます。

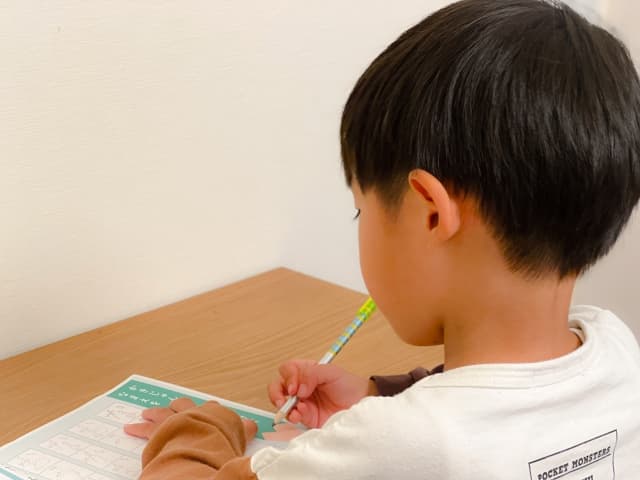

文字や数の取り組みはどのくらいある?

文字や数の学習は、幼稚園において必須ではありませんが、年長になると自然に興味を持ち始める子が多く、無理なく取り入れている園が増えています。

具体的には

- ひらがなやカタカナに触れる絵本やカード遊び

- 数字を使ったすごろくや数え歌

- ドリルやプリントでの運筆練習

などを通じて、子どもの関心や理解に応じた形で進められています。

「書く・読む・数える」ことに触れる中で、就学前の学びに対する準備が整えられていきます。

中でもより学習に力を入れている園では、文字や数字の指導を段階的に行い、小学校2年生レベルまで扱っているような園もあり、方針によってその内容は様々です。

表現活動や運動遊びで育つ力とは

表現活動や運動遊びは幼児教育において欠かせない大切な要素です。

絵画や製作では、創造力や集中力が育まれ、リトミックや音楽遊びを通しては、リズム感や感性が養われます。

体操や鬼ごっこ、縄跳びなどの運動遊びでは、身体を動かす楽しさを味わいながら、仲間と協力する経験を重ねていきます。

こうした体験は、協調性や自己肯定感の芽生えにもつながっていきます。

また、自分の思いを自由に表現する喜びや、やり遂げたことへの達成感を得る機会にもなります。

友達と一緒に取り組む中で、自然と協力する姿勢やルールを守る意識も育っていくのです。

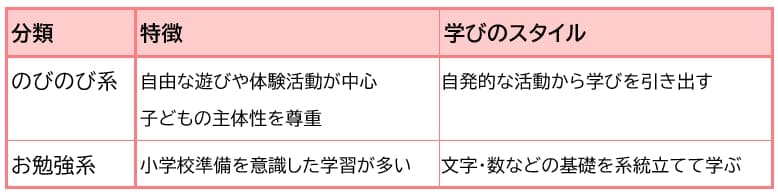

のびのび系幼稚園とお勉強系幼稚園の違い

幼稚園には教育の方針や取り組みの特徴によって、「のびのび系」や「お勉強系」といったタイプに分けて語られることがあります。

これは正式な分類ではありませんが、園選びの参考としてよく使われる考え方です。以下に、それぞれの主な特徴をまとめました。

どちらが良いかは、子どもの性格や家庭の教育方針によって異なります。

大切なのは、その子に合った環境で無理なく楽しく学べることです。

入園前の方は教育方針も調べて幼稚園選びをするのもおすすめです!

合わせて読みたい

小学校入学に向けた“就学準備”とは?

幼稚園での学びは、単に知識をつけることだけが目的ではなく、小学校生活へのスムーズな移行を見据えた「就学準備」としての役割も果たしています。

ここでは、就学前に整えておきたい学びの土台や非認知能力の育て方、さらに知能を伸ばす関わり方について解説します。

読み書き・数だけじゃない「学びの土台づくり」とは

就学準備というと、ひらがなの読み書きや足し算引き算をイメージする方も多いですが、本当に大切なのは「学びに向かう姿勢」を育てることです。

例えば以下のような力が就学準備の要です。

- 話を聞く力

- 自分の気持ちを伝える力

- 順番やルールを守る力

- 集中して取り組む力

これらはすべて、小学校での集団生活や学習に欠かせない土台となります。幼稚園では遊びや体験の中で子どもたちがこれらの力を育んでいけるよう工夫されています。

生活の中での自立心や社会性も、学びの一部として重視されているのです。

非認知能力・集中力・知能の発達をどう伸ばすか

非認知能力とは、数値で測ることが難しい「意欲」「粘り強さ」「自己肯定感」などの力を指します。

非認知能力は、将来の学力や人間関係、社会的成功にも大きく影響するといわれています。

非認知能力を伸ばすには、次のような関わりが有効です。

- 「できたね!」と努力や過程を認める声かけ

- 「どうしたらいいと思う?」と問いかけて考える習慣を促す

- 一人ひとりの興味に寄り添い、成功体験を積ませる

また、集中力や知能の発達もこの時期に急成長します。

「繰り返し遊ぶ」「最後までやり遂げる」「友達と協力する」ような経験が、脳の働きを高める刺激となります。

知能の成長を“さらに伸ばす”ためのトイズアカデミージュニア

子どもの可能性をもっと引き出したいと感じたときには、家庭での関わりに加え専門的なサポートを取り入れるのもひとつの方法です。

トイズアカデミージュニアは3~6歳の未就学児を対象とした幼児教室で、遊びを通じた年齢別プログラムを展開しています。

子どもが「学ぶって楽しい!」と感じながら、主体性や集中力、思考力などが自然に育まれるよう工夫されています。

遊びと学びのバランスを大切にした指導で、「学びの好きな子」を育てていくことができます。

幼稚園と保育園の勉強内容に違いはある?

幼稚園と保育園では、保育時間や目的の違いから、子どもが日々触れる学びの内容にも違いがあります。

ここでは、それぞれの園で実践されている学びの特徴に注目し、教育方針やカリキュラムの違いや子どもの育ちをどう支えているのかをわかりやすくご紹介します。

教育方針やカリキュラムの違い

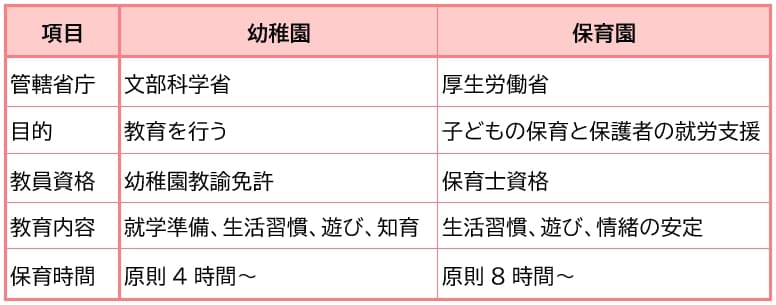

幼稚園と保育園では、そもそもの設立目的と管轄省庁が異なります。以下にそれぞれの違いをまとめました。

幼稚園は教育を目的とした施設で、就学前の準備を意識した活動が多く取り入れられているのが特徴です。

一方、保育園は保護者の就労などにより保育が必要な子どもを長時間預かる施設で、生活習慣の支援や情緒の安定に重点を置きつつ、年齢に応じた学びや発達支援にも取り組んでいます。

近年は幼保一体化の流れが進み、保育園でも文字や数に触れる活動が増えたり、幼稚園でも長時間保育が可能になったりと、両者の違いは以前ほど明確ではなくなってきています。

園での学びの違いを家庭学習にどう活かす?

幼稚園と保育園では、学びの内容やアプローチに違いがありますが、どちらも子どもの成長にとって大切な経験です。

だからこそ家庭では園での学びを受け止め、子どもの関心や成長に合わせて広げていくことが大切です。

例えば、園で覚えてきた歌を一緒に歌ったり、歌詞に出てくる言葉の意味を調べてみたりすることで言葉への興味が深まります。

また、園生活で身につきはじめた生活習慣や人との関わり方も、家庭での声かけや見守りを通して継続することで、子どもにとって確かな力として根づいていきます。

園と家庭が同じ方向を向いて関わることで、子どもの学習意欲や主体性はより豊かに育っていきます。

幼稚園児の学びを伸ばす工夫

子どもの成長を支えるには、幼稚園だけでなく家庭での関わりも大きな役割を果たします。

ここでは、家庭で意識したい生活習慣や主体性の育て方、日常の中で自然と学びを引き出す親の接し方について紹介します。

家庭で育てたい主体性と生活習慣

幼児期に最も伸ばしたい力の一つが「主体性」です。

主体性とは、自分からやってみようとする意欲や、自分の考えをもって行動する力を指します。

主体性を育てるためには、家庭での関わり方が大きなカギとなります。

家庭で意識したいポイントは以下の通りです。

・選ばせる機会をつくる

服やおやつなど、日常の中で「どっちにする?」と選択させることで、判断力が育ちます。

・最後までやらせてみる

時間がかかっても、自分でやり遂げる経験が自信につながります。

・声かけは見守る姿勢で

失敗しても「大丈夫」「次はこうしてみようか」と励ますことで、自分で考える力を育てます。

また生活習慣の確立も重要です。 早寝早起き、食事のマナー、身支度など、基本的な生活リズムは小学校生活の基礎にもなります。

毎日少しずつの積み重ねで、子どもの自己管理力を養いましょう。

日常生活がそのまま「学び」になる親の接し方

子どもの学びは、幼児教室や教材などの特別な環境だけに限りません。

親子で過ごす日常のなかにも、発見や気づきのチャンスがたくさんあります。

例えば

・お買い物では「いくつ買う?」「お金はいくら必要?」と数に触れる

・料理では「この野菜の名前は?」「どうやって切る?」と語彙や観察力を伸ばす

・公園では「この虫はなに?」「なんで飛ぶの?」と好奇心を引き出す

こうした日常のやりとりのなかで、子どもは言葉や数量、自然、社会の仕組みなど、さまざまな世界に触れていきます。

大切なのは、正しい答えを教え込むことよりも、子どもの発見や疑問に共感し、一緒に楽しむ姿勢です。

「それおもしろいね」「どうしてそう思ったの?」といった声かけが、子どもに安心感と学びへの前向きな気持ちを育ててくれます。

合わせて読みたい

まとめ

幼稚園での勉強は、単なる読み書きや計算の学習ではなく、「遊びを通して主体的に学ぶ姿勢」を育てることが中心です。観察や体験、表現活動を通して、子どもたちは非認知能力や思考力、社会性など、将来にわたって役立つ「学びの土台」を形成していきます。

その学びをより豊かにするには、園での経験を家庭でも受け止め、子どもの興味や発達に合わせて関わることが大切です。日常のやりとり一つひとつが学びにつながり、保護者の声かけや姿勢が子どもの意欲や主体性を大きく後押しします。

もっと深く子どもの学びを支えたいと感じたら、トイズアカデミージュニアのような幼児教室を取り入れるのもひとつの方法です。遊びの中で知性や社会性を育てるプログラムが気になる方は、ぜひ一度体験レッスンにお越しください。家庭での学びと相乗効果を生み、育児の心強いサポートとなるでしょう。

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #幼稚園 #勉強 #保育園 #違い #伸ばす #コツ