5歳児の発達の目安

5歳児は心と体の発達が大きく進む時期です。

5歳児の身長・体重の平均は男女別に以下の通りです。

走る、跳ぶ、投げるといった運動もスムーズにできるようになり、指先も器用になるため、ボタンを留めたり、パズルを組み立てることも得意になってきます。

言葉の発達も著しく、語彙が増え、親との会話がより複雑になります。自分の気持ちや考えを言葉で表現できるようになり、絵本や物語の内容を理解して覚える力もついてきます。

また、友達との関わりを通じて協力やルールを学び社会性も育っていきます。

さらに、「自分でやりたい」という意欲が強くなり、中間反抗期と呼ばれる自己主張が目立つ時期にも入ります。

感情の起伏も大きくなりますが、それは心の成長の表れです。親が落ち着いて向き合い、子どもの気持ちを受け止めることが、健やかな発達につながります。

5歳児の記憶力の発達と記憶力の種類

5歳は記憶力が大きく伸びる時期で、物語の内容や日常の出来事を覚えて話せるようになってきます。

脳の発達により、短期的な記憶だけでなく、経験をもとに情報を整理して長く記憶する力も育ちます。

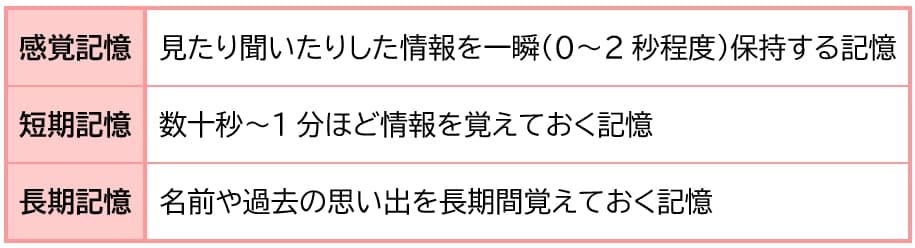

記憶には「感覚記憶」「短期記憶」「長期記憶」の3つがあり、5歳頃になると、短期記憶から長期記憶への移行が徐々に可能になります。

短期記憶は20~60秒程度の情報を覚えておくもので、チャンクと呼ばれるまとまりで記憶する力も発達します。5歳児では平均して4チャンク程度を覚えることができます。

この時期は記憶を定着させる土台ができる大切な時期です。焦らず、子どもの成長に合わせてサポートすることで記憶力は着実に育っていきます。

5歳児の成長に合わせてどんなことができるのか見ていきましょう♪

5歳児の記憶力を高める5つの方法

5歳は記憶力の土台が育ち始める時期で、日々の関わり方がその成長を大きく左右します。

ここでは、家庭でできる5つの具体的な方法を紹介します。

どれも特別な準備は必要なく、日常生活の中で楽しく取り入れられるものばかりです。子どもの記憶力を高めるための工夫として、ぜひ参考にしてみてください。

声に出して覚える習慣で記憶に定着させる

声に出して言葉を覚えることは記憶力を高めるのに非常に効果的です。

絵本の読み聞かせを通じて、子どもが言葉を自分の口で繰り返すことで、耳と声を使った記憶が強化されます。

また、「いぬ、さる、きりん!」など短い言葉のリストを声に出して覚える練習も効果的です。*言葉リストあそび

これは「リハーサル」と呼ばれ、短期記憶から長期記憶に移行させるのに有効な方法です。

親子での言葉遊びやしりとりを取り入れると、楽しく学びながら記憶の力が育ちます。

「言葉のリスト」は、お子さんが知っている単語を2~3個続けて復唱してもらうと効果的です♪

オノマトペを使った遊びで記憶に残りやすくする

「ぴょん」「ブーン」「ポトン」などのオノマトペ(擬音語・擬態語)は、感覚的に記憶に残りやすい表現です。

例えば、「ぴょんと跳んで!」と声をかけると、ただ「跳んで」と言うよりも動きのイメージがしやすく、記憶にも定着しやすくなります。

日常の中で意識的にオノマトペを使いながら動作や言葉を覚えさせることで記憶と体の動きが連動し、より深く覚えられるようになります。

親子の会話でワーキングメモリ―を高める

ワーキングメモリーとは一時的に情報を記憶しながら処理する力のことで、会話や学習の基盤となる重要な能力です。

親子の会話の中で「昨日何したっけ?」「あのとき何を食べたか覚えてる?」といった記憶を引き出す質問をしてあげると、記憶力を働かせながら話す訓練になります。

毎日の何気ない会話が子どもの思考力と記憶力を同時に育てるのです。

睡眠・食事・運動を整えて脳の働きを高める

記憶力を支えるのは健やかな脳の働きです。そのためには、十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動が欠かせません。

特に睡眠は記憶の整理と定着に大きく関わり、夜更かしや寝不足は記憶の定着に影響を与えることがあります。

さらに、噛むことも脳の働きを刺激するため、よく噛んで食べる習慣も大切です。

運動を通じて脳に酸素をしっかり届けることも記憶力の維持に役立ちます。

幼児教室で遊びを通して記憶力や考える力を総合的に伸ばす

家庭での学びに加えて、記憶力・思考力・集中力といった知能の基礎を育てるには幼児教室の活用が効果的です。

トイズアカデミージュニアは、3~6歳の未就学児を対象とし、6歳でIQ130以上を目指す独自プログラムを提供しています。

数や図形、言葉、記憶トレーニングを遊びの中で自然に取り入れることで、子どもは楽しく学びながら知能の土台を築いていきます。

遊びを通じて記憶力・思考力・集中力・社会性などを総合的に伸ばすことができるだけでなく、人前での発表や友達とのディスカッションなど家庭では得がたい経験を積めるのも大きな魅力です。

ママ、パパのNG行動。チェックしておきたいですね。

5歳児の記憶力を低下させる5つの原因

記憶力は自然に伸びていきますが、日常の何気ない習慣によってその発達が妨げられることもあります。

特に5歳という成長段階では脳の働きに悪影響を及ぼす生活習慣や環境が記憶力に直接影響を与えます。

ここでは、記憶力が低下する主な5つの原因とそれぞれの対策も紹介します。

睡眠・運動不足

睡眠は記憶の定着に不可欠な要素です。寝ている間に脳は1日の情報を整理し、必要な記憶を保存します。

5歳児が夜遅くまで起きていたり、日中に十分な運動をしていないと、脳が活発に働く時間が短くなり、記憶の定着に影響を及ぼすことがあります。

毎日決まった時間に就寝し、昼間は体をしっかり動かす時間を確保することが大切です。

栄養バランスの偏り

脳の働きを支える栄養素が不足していると、記憶力にも悪影響を与えます。

特に、鉄分・DHA・ビタミンB群は脳の神経伝達に関係する重要な栄養素です。

お菓子や加工食品ばかりに偏るとこれらの栄養素が不足しがちになります。

主食・主菜・副菜をバランス良くそろえ、魚や野菜、豆類を意識して取り入れることが記憶力アップにつながります。

不規則な生活リズム

起床・食事・遊び・入浴・就寝といった1日のリズムが乱れると、自律神経がうまく働かなくなり、脳の集中力や記憶力にも悪影響が出てきます。

特に休日の夜更かしや、朝食を抜く習慣は要注意です。

毎日の生活をできるだけ一定に保ち体内時計を整えることで、脳の働きも安定します。

生活リズムを見直すことは記憶力の土台作りに直結します。

刺激不足やデジタル機器の使いすぎ

遊びや会話などの刺激が少ないと記憶を働かせる機会が減ってしまいます。

スマホやタブレットなどの視聴は受動的で思考力や集中力、記憶力の低下につながってしまいます。

デジタル機器の使用は1日30分~1時間以内に抑え、親子の会話や自然とのふれあいなど五感を使う遊びを意識的に取り入れるようにしましょう。

過度なストレスやプレッシャー

5歳児の脳はとても繊細で、ストレスの影響を強く受けます。

叱られてばかりいたり、無理な要求が続くと不安や緊張が強まり、記憶を司る脳の働きに影響が出ることもあります。

子どもにとって安心できる環境を整え、「できたこと」「努力したこと」をしっかり認めてあげることが大切です。

また、子どもが楽しめる遊びやスキンシップを通じて気持ちをリセットできる時間を作ることも、記憶力を保つための重要なポイントです。

5歳児の記憶力を伸ばすための関わり方のポイント

5歳児の記憶力を育てるには家庭での関わり方が非常に大きな役割を果たします。

ただ教えるだけでなく、子どもの性格や発達段階に合わせた関わりを心がけることで、記憶力に加えて意欲や自信も育まれていきます。

ここでは、日常の中で実践できる3つの効果的な関わり方を紹介します。

子どもの興味に合わせて関わる

好きなことに夢中になっているとき、子どもは自然と集中力や記憶力を発揮します。

無理に学ばせるのではなく、「これ、やってみたい!」「もっと知りたい!」という気持ちを尊重しながら関わりましょう。

また、「あのときこうだったね」と一緒に振り返る時間を作ることで、楽しい記憶として定着しやすくなります。

このような“子どもの興味を軸にした関わり”が、記憶力を育てる大切な方法です。

スモールステップで成功体験を積ませる

記憶するのが苦手な子でも、小さな目標を一つずつクリアすることで自信が育ちます。

例えば、言葉リスト遊びで「今日は3つの言葉を覚えられたね」など、できたことを具体的に褒めるようにしましょう。成功体験は「もっとやってみよう」という意欲にもつながります。

このように成功体験を積ませることが記憶力を伸ばす大切な関わり方になります。

叱るよりも共感しながら寄り添う

記憶力の育ちがゆっくりな子は、なかなか覚えにくいことがあるかもしれません。

そのときに感情的に叱るのではなく、「覚えにくかったね」「じゃあ一緒にやってみようか」と寄り添う姿勢が子どもの安心感を育てます。

安心できる環境があってこそ、記憶力を育む土台になるのです。

5歳児の記憶力でよくある質問

5歳は、歌や物語を覚えるられるといった成長が見られる一方で、覚えられる量やスピードには大きな個人差があり、不安や疑問を抱くお母さんお父さんは少なくありません。

ここでは、特に多く寄せられる質問を厳選し、わかりやすくお答えします。ぜひお子様の成長を見守る参考にしてください。

記憶力がいい子供の特徴は?

記憶力が優れている子どもにはいくつかの共通点があります。

・興味のあることをすぐ覚える

好きなキャラクターの名前や歌詞、絵本のセリフなどを細かく覚えている。

・集中して取り組める時間が長い

パズルや工作など、自分の好きな遊びに熱中し、繰り返し取り組む姿がある。

・話の内容を順序立てて説明できる

「昨日公園で〇〇をして、そのあと△△したよ」と出来事を整理して話せる。

・耳で聞いたことを覚えている

親が話したルールやお約束を覚えて実行できることが多い。

・繰り返すことを苦にしない

同じ歌を何度も歌ったり、同じ絵本を繰り返し読むのを楽しめる

子供の記憶力は何歳から低下しますか?

基本的に、子どもの記憶力は10歳頃まで伸び続ける傾向にあり、特に5〜7歳頃は急激に発達する時期とされています。

したがって、5歳児で「記憶力が低下している」と感じた場合は年齢的な問題というよりも、生活習慣や環境要因の影響を見直してみるとよいでしょう。

例えば、睡眠不足やデジタル機器の使いすぎ、親子の会話不足などが原因で、脳がうまく働けずに記憶が定着しにくくなっている場合があります。

また、強いストレスがかかっている場合も記憶力に影響を及ぼすため、記憶力の低下ではなく一時的な記憶の不調であることが多いです。

まとめ

5歳児の記憶力は、脳の発達が加速する時期と重なり、大きく成長する可能性を秘めています。記憶力を高めるためには、「声に出して覚える」「オノマトペの活用」「親子の会話」「生活習慣の安定」など日常生活に取り入れやすい工夫が効果的です。一方で、睡眠不足や刺激不足、ストレスなどは記憶の定着に影響を与える可能性があるため注意が必要です。

子どもの記憶力を育てるには、親との関わりが欠かせません。子どもの「覚えたい」「やってみたい」という気持ちを大切にしながら日々の遊びや学びの中で記憶力を自然に伸ばしていきましょう。

さらに専門的なアドバイスを受けたい方にはトイズアカデミージュニアの幼児教室がおすすめです。子どもの発達段階に合わせたアプローチで、記憶力はもちろん、思考力や社会性もバランス良く育てることができます。わが子の未来のために、今できることから始めてみてはいかがでしょうか。

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #5歳 #記憶力 #伸ばす #方法 #おすすめ