4歳児の記憶力の発達目安

4歳は脳の成長が著しく記憶力がぐんと伸びやすい時期です。

まだ大人のように「情報を整理してグループ分けする」「関連付けて覚える」といった覚え方はできませんが、日常生活の中で繰り返し経験することで記憶が定着しやすくなります。

ここでは、記憶の種類や4歳児の特徴、覚えやすいこと・覚えにくいことを詳しく解説します。

4歳児の記憶力の種類

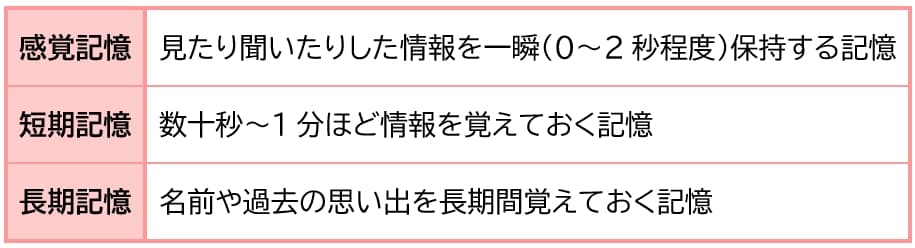

記憶は大きく「感覚記憶」「短期記憶」「長期記憶」の3つに分けられます。

4歳児は短期記憶の容量がまだ小さいため、4チャンク(まとまり)ほどが目安といわれていますが、経験を重ねることで記憶力は着実に育っていきます。

例えば「赤いボール」「青い車」「黄色い花」「白い犬」など4つまでは覚えられますが、それ以上になると混乱しやすくなります。

ですが、経験を重ねることで短期記憶が長期記憶へと移行し少しずつ記憶力が安定していきます。

4歳の記憶力がすごいと言われる理由

4歳になると言葉の発達とともに記憶を整理・再現する力が育ちます。

「昨日公園でブランコに乗った」「前に一緒に食べたアイスがおいしかった」など具体的な体験を話せるようになるのもこの時期です。

これはワーキングメモリ(作業記憶)と呼ばれる情報を一時的に保持して処理する能力が育ち始めるためです。

ワーキングメモリが働くことで過去の体験を思い出しながら会話できるようになり、学びの基礎が整っていきます。

4歳児が覚えやすいことと覚えにくいこと

4歳児は視覚や聴覚を通して得た具体的な情報を覚えるのが得意です。

絵本のストーリーや歌のフレーズ、遊びのルールなどは繰り返すうちに自然と記憶に残ります。

一方で、数字の羅列や抽象的な概念のようにイメージしにくい情報は覚えるのが苦手です。

そのため、記憶力を育てるには以下のような工夫が効果的です。

- 絵本やカードを使い、目で見て覚えられるようにする

- 歌やリズム遊びで、耳から入る情報を活用する

- 実際の体験を通して、感情や五感と結びつける

このように、視覚・聴覚・体験を組み合わせることで、4歳児の記憶力はぐんと伸びやすくなります。

記憶力は学習する時にも、とても大切な力だよね!

4歳児の記憶力を高める遊びと生活習慣

4歳児の記憶力は、遊びや生活の中で自然に伸ばすことができます。

無理に覚えさせて記憶力を高めようとするよりも、楽しい体験や規則正しい生活習慣の中で記憶力を育てることが効果的です。

ここでは、記憶力を高める遊びや毎日の生活習慣、そして感情や五感を刺激する方法について詳しく紹介します。

遊びを通じて記憶力を高める

遊びは子どもの記憶力を伸ばす絶好のチャンスです。

ゲーム感覚で楽しむことで自然に記憶力が鍛えられ、学びへの意欲も育まれます。

記憶力ゲーム

神経衰弱

カードを使った神経衰弱は短期記憶を鍛えるのに有効です。動物や乗り物など子どもが興味を持ちやすい絵柄のカードを使うと、楽しみながら記憶力を高められます。少ない枚数から始め、慣れてきたらカードを増やしてステップアップすると良いでしょう。

しりとり・言葉集め

言葉遊びはワーキングメモリを刺激します。「赤いもの」「動物」などのテーマを設定すると、記憶力だけでなく語彙力も同時に育てられます。また、親子で交互に言葉を出し合うことで会話のキャッチボールが増え、記憶の整理力や表現力も養われます。

リズム遊び・歌

音楽やリズム遊びは、耳で覚える力を育てる効果があります。歌詞を覚える過程で記憶が鍛えられるだけでなく、リズムに合わせて体を動かすことで運動能力や集中力も向上します。手遊び歌を組み合わせると、指先の運動と一緒に覚えることで記憶がさらに定着しやすくなります。

絵本の読み聞かせ

絵本は視覚と聴覚を同時に刺激します。繰り返し読むことで物語を覚え、長期記憶に定着しやすくなります。また、親子の会話のきっかけになり、言葉の発達や記憶力の向上に役立ちます。

生活習慣の中で記憶力を高める

記憶力は遊びだけでなく、日常生活の中でも自然に鍛えられます。

生活習慣を整えることで、記憶力の発達に必要な土台をつくることができます。

1日の出来事や過去の出来事を聞く

「今日は何をしたの?」「昨日食べたご飯は何だった?」といった質問は、記憶を呼び起こす練習になります。過去の出来事を思い出す習慣はワーキングメモリを育て、情報を整理して話す力も高めます。

睡眠をしっかり取る

睡眠は記憶の定着に不可欠です。4歳児は1日10〜11時間の睡眠が理想的で、特に深い眠りの時間にその日の記憶が整理されます。寝る前は照明を落とし、静かな環境をつくることで質の良い睡眠をサポートできます。

バランスの良い食事とよく噛むことで脳を活性化

よく噛むことは、記憶力の向上に深く関わっています。噛む動作によって脳への血流が増え、記憶をつかさどる海馬が活性化します。

また、学習や記憶に関わる神経伝達物質(アセチルコリンなど)の分泌も促されるため、情報が整理されやすくなります。

さらに、噛み応えのある食材をしっかり噛むことで、脳の働きを支える栄養素が効率よく吸収され、記憶力を育てる土台が整います。特に魚に含まれるDHAや野菜に豊富なビタミン類は脳の働きを助ける栄養素です。

適度に運動する

外遊びやリズム運動は、脳の前頭葉を活性化させ記憶力や思考力の発達を促します。鬼ごっこやボール遊びなど、楽しみながら全身を使う遊びを取り入れることで、脳が活性化し記憶力の向上も期待できます。

五感や感情を刺激する体験を増やす

記憶は感情や五感と結びついたときにより強く残ります。

自然の中での散歩や料理・工作といった体験は視覚・聴覚・触覚を同時に刺激します。

例えば、野外で見た鮮やかな花や親子で一緒につくったお菓子の香りは、楽しい記憶とともに長期記憶として定着しやすくなります。

幼児教室で記憶力や考える力を劇的に伸ばす

家庭での働きかけに加えて専門的な幼児教室を活用することで、4歳児の記憶力をさらに伸ばすことができます。

トイズアカデミージュニアでは、発達段階に合わせた遊びやレッスンを通じて、記憶力だけでなく考える力や集中力もバランスよく育てることができます。

例えば、言葉や数、図形を使った記憶遊びや、感覚統合を促すアクティビティを通じて、短期記憶・長期記憶・ワーキングメモリをバランスよく刺激します。

また、プロの講師による指導と親子で一緒に取り組むスタイルを組み合わせることで、学びが自然に定着しやすいのも特長です。

家庭だけでは得られない刺激と親子で楽しみながら成長できる環境が子どもの可能性を大きく広げます。

記憶力を高めるために大切なこと、そして良くないことを親御さんが理解していることはとても重要です♪

4歳児の記憶力を低下させる原因

せっかく育ってきた記憶力も生活習慣や環境によって影響を受けることがあります。

睡眠不足や運動不足だけでなく、デジタル機器の使いすぎや過度なストレスも大きな影響を与えるため注意が必要です。

ここでは、4歳児の記憶力を妨げる主な原因について解説します。

睡眠・運動・栄養不足

睡眠は記憶を整理し脳に定着させる大切な時間です。4歳児が夜更かしなどで睡眠のリズムが乱れたりすると、夜の睡眠で記憶を整理する働きが充分にできず、記憶力や翌日の集中力、感情のコントロールに影響する可能性があります。

また、運動不足は脳への血流を妨げ、思考力や記憶力の低下を招く要因になります。

さらに、栄養の偏りも要注意です。特に、魚や卵に含まれるDHAは神経細胞の働きを助け、ビタミンB群は記憶をサポートするエネルギー代謝に不可欠です。これらが不足すると脳の働きが鈍るおそれがあります。

不規則な生活リズム

就寝時間や食事の時間が毎日バラバラだと、体内時計が乱れ、脳の情報処理能力にも影響します。

生活リズムが整っていないと夜間の成長ホルモン分泌も不安定になり、記憶の定着が妨げられやすくなります。

特に4歳児はまだ脳が柔軟なため、「毎日同じ時間に寝て起きる」「食事は家族で一定の時間にとる」といった習慣が、記憶力を安定的に育てるうえで大切です。

刺激不足やデジタル機器の使いすぎ

スマホやタブレットの長時間利用は、脳が受け身になりやすいため注意が必要です。

幼児期の脳は手を使う遊びや人とのやり取りを通して最も活発に働きます。

また、脳は何もしていないときに記憶を整理する「ぼんやりタイム」を必要とします。この時間に脳内で情報が整理され、長期記憶として定着しやすくなるのです。

しかし、動画やゲームなどの過剰な刺激にさらされ続けると、この大切な整理の時間が奪われてしまいます。

デジタル機器は1日30分以内、寝る前は使用させないなどの工夫が望ましいでしょう。

過度なストレスやプレッシャー

4歳児はまだ感情をコントロールする力が未熟です。親から強く叱られたり、無理に学習を強いられたりすると、記憶をつかさどる「海馬」の働きがストレスによって低下しやすいことがわかっています。

そのため、記憶力を育てるには「安心できる環境」と「小さな成功体験の積み重ね」が不可欠です。

できたことを褒め楽しみながら学ぶことで、脳は自然に記憶を整理しやすくなります。

4歳児の記憶力についてよくある質問

4歳児の記憶力に関して、親御さんがよく抱く疑問をまとめました。

ここでは、記憶力が優れている子どもの特徴や記憶力がどのくらいの時期まで伸ばせるのかを解説し、子育てに役立つヒントをお伝えします。

記憶力がいい子供の特徴は?

記憶力が高い子どもには、いくつか共通する特徴があります。

・好奇心が旺盛

新しいことに興味を持ち、自分から質問したり挑戦したりする子どもは、自然と記憶に残る体験が増えます。

・集中できる環境が整っている

規則正しい生活や落ち着いた家庭環境は、記憶力を育てる土台になります。

・親子の会話が多い

記憶を呼び起こす会話や考えるきっかけになる質問を日常的にしてもらえることで、ワーキングメモリが鍛えられます。

・遊びや体験を通して学んでいる

視覚・聴覚・体験を伴う遊びは記憶を定着させるのに非常に効果的です。

子供の記憶力は何歳まで高められる?

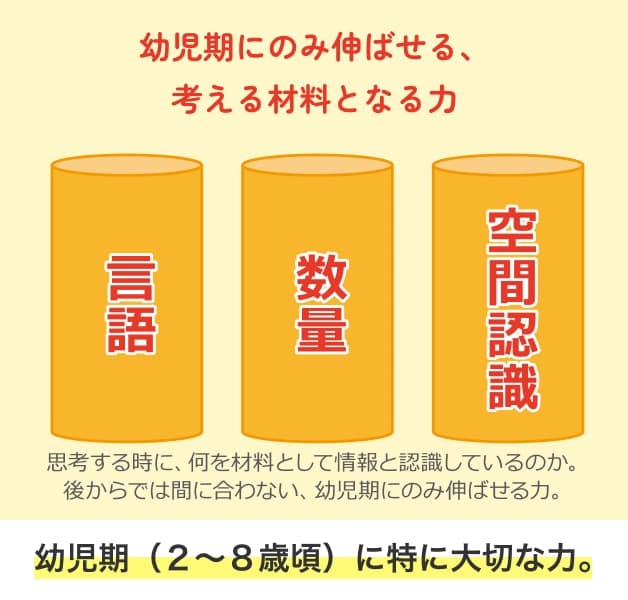

記憶力は2歳から基礎づくりが始まり、4歳以降に一気に伸びて8歳前後(小学校低学年頃)で基礎が固まるといわれています。

特にワーキングメモリや長期記憶を活用する力は、小学校低学年で大きく成長するため、この時期の過ごし方が将来の学習力に直結します。

8歳を過ぎても記憶力は止まるわけではありませんが、2歳から8歳までに土台を築くことが大切です。

この時期に大切なのが「遊び」「会話」「規則正しい生活」を通じて、脳を総合的に刺激することです。

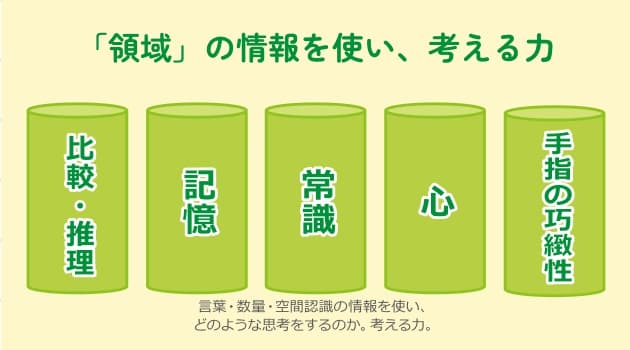

トイズアカデミージュニアでは、記憶力の向上に直結する「記憶・数・言語」のトレーニングに加え、「推理・図形・知識・巧緻性・リスニング」といった要素をバランスよく育てるカリキュラムを提供しています。

このカリキュラムでは単に暗記する力を鍛えるだけでなく、情報を整理し考える力まで自然に育てます。

4歳のうちからこうした多面的な刺激を受けることで、小学校以降の学習に必要な「記憶の土台」と「考える力」を同時に養うことができます。

合わせて読みたい

まとめ

4歳児の記憶力は、脳の発達が著しいこの時期にぐんと伸びやすい力です。

記憶には「感覚記憶」「短期記憶」「長期記憶」の3つがあり、4歳頃は特に繰り返しの体験や遊びを通して記憶を定着させることができます。

記憶力を高めるためには、遊びや親子の会話、睡眠・食事・運動といった生活習慣の改善が欠かせません。

さらに、五感や感情を刺激する体験を増やすことで子どもの記憶はより深く定着します。一方で、睡眠・栄養・運動不足やデジタル機器の使いすぎ、過度なストレスは記憶力に影響を与えることがあるため注意が必要です。

家庭でできる取り組みに加え、より専門的な知育や発達サポートを求めるなら、トイズアカデミージュニアの体験に一度お越しください。

記憶力が一気に伸び始める4歳の今こそ、日常の中に学びの工夫を取り入れ楽しみながらお子さんの記憶力を高めていきましょう。

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #4歳 #記憶 #力 #育てる #方法