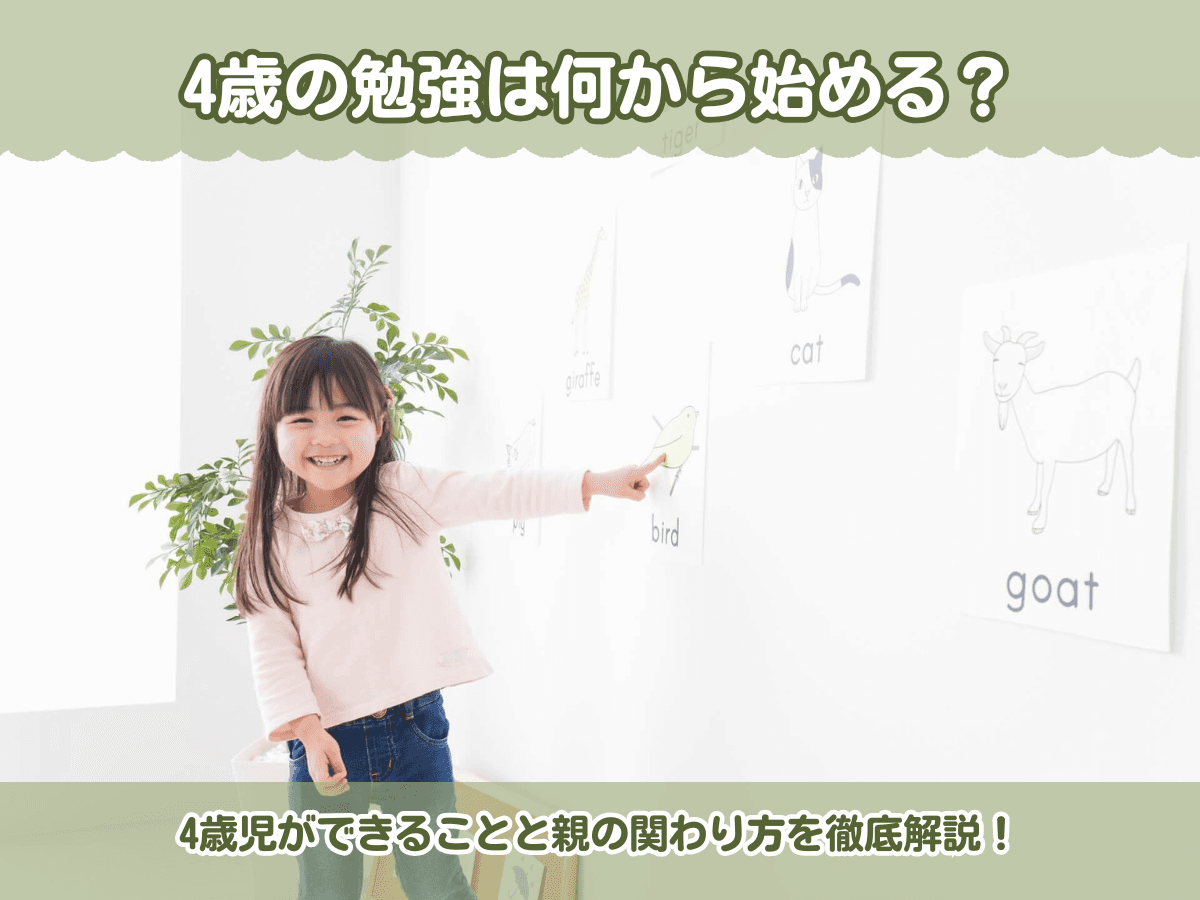

4歳児に勉強は必要?

4歳は心も体もぐんと成長する時期で、物事への興味や理解が一気に深まっていきます。

だからといって、「今すぐ勉強を始めなければ」と焦る必要はありません。大切なのは、遊びの中で自然と学べる環境を整えてあげることです。

ここでは、4歳児の発達における特徴やなぜ今の時期に学びが重要なのかを見ていきましょう。

4歳は脳の発達が著しい時期

4歳児は言葉で気持ちを伝えたり、物事を筋道立てて考える力が大きく伸びる時期です。

特にこの頃は脳の神経回路が急速に発達し整理される「シナプスの刈り込み」と呼ばれる過程が進みます。これは神経科学の専門用語で、よく使う能力ほど強化され、使わない能力は減っていくという仕組みのことです。

つまり、この時期にどんな経験を積むかが、将来の思考力や表現力に大きな影響を与えるのです。

自立心や集中力が育つ時期

4歳になると自分で考えて行動しようとする意欲(自立心)や集中力が少しずつ芽生えてきます。

短い時間でも一つの遊びや作業に集中できるようになってきたなら学びの準備が整ってきたサインです。

遊びの中で集中する経験を重ねることが机に向かう習慣の土台につながります。

大切なのは勉強を押しつけるのではなく、子どもの「やってみたい!」という意欲を尊重することです。

入学準備の基礎を作る大切なタイミング

小学校入学はまだ先ですが4歳から少しずつ文字や数に親しむことで、入学後の学びにも自然とつながっていきます。

この時期に学ぶことは、詰め込みではなく「学びの楽しさ」を知ることが目的です。

自分の名前を書いたり好きなものを数えたりと、身近なことから始めることで自然と学習意欲も高まっていきます。

子どもは探求心の塊!興味のあることをもっと知りたいと思ってもらうことが大切だよ♪

4歳児の勉強を始める順番と教え方

4歳児が勉強を始めるなら、何からどの順番で取り組めばいいのか気になる方も多いでしょう。4歳で大事なことは、「勉強=机に向かう」ではなく、遊び感覚で自然に学べることです。

ここでは、4歳児の勉強のステップを順を追って紹介し、親子で無理なく進めるポイントをお伝えします。

鉛筆の持ち方を覚える

まずは鉛筆を持つときの指の位置を意識することが、文字や数字を学ぶ前の第一歩です。

おすすめは「三角鉛筆」や「持ち方補助具」を使って、親指・人差し指・中指が自然な位置にくるよう誘導する方法です。

いきなり文字を書かせるのではなくお絵かきや線なぞりなど、手先を使う遊びから始めると楽しく習得できます。

姿勢や手の位置を一緒に確認しながら、少しずつ鉛筆に慣れさせましょう。

数字を数える

数字の学びでは、「順序数」と「集合数」の両方を理解することが大切です。

順序数とは「1番・2番・3番」といった順番を示す数で、並びの位置や順序を理解する力につながります。

一方で、集合数とは「3つ・5個」といった数量を示す数で、もののまとまりや量を理解する力を育てます。

1~10を順番に言えるようになったら、その力をいかして「いくつあるのか」を数え数量の感覚を少しずつ育んでいきましょう。

例えば、ミニカーを数えたり、お菓子を分けたりといった日常の体験が効果的です。

最初は「いくつあるかな?」と一緒に数えるところから始め、慣れてきたら簡単な足し算ごっこにも挑戦してみましょう。

ひらがなを学ぶ

ひらがなは「読める」ことから始めて、「書く」ことは後からで大丈夫です。

カルタやしりとり、ひらがな探しゲームなど楽しい遊びを通して文字への関心を高めましょう。

読みが定着してきたら、自分の名前や家族の名前など身近な言葉を書く練習を少しずつ始めるのがおすすめです。

子どもが興味を持ったタイミングで、無理なく始めていきましょう。

言葉遊び

学びに慣れてきたら言葉遊びを取り入れて語彙力や表現力を育てることも大切です。

なぞなぞ、しりとり、頭音集めゲームなどは言葉に親しむ絶好の機会です。

例えば「『さ』から始まる食べ物ってなに?」など、遊びながらひらがなや言葉の構造に触れることで自然と音と文字の結びつきが理解できるようになります。親子で会話を楽しみながら進めましょう。

子どもの興味を引きながら、色々なことにチャレンジしてみたいですね!

4歳からの習い事でさらに学びを広げる

家庭での勉強や遊びの中で少しずつ文字や数字に親しめるようになると、「もっとやってみたい」「新しいことに挑戦したい」という気持ちが育ってきます。

そんな意欲をさらに広げる方法のひとつが習い事です。

特に4歳は社会性や集中力が芽生え、仲間と一緒に学んだり新しい体験に取り組むのに適した時期といえます。家庭だけでは得られない刺激を通じて学びの幅が大きく広がります。

ここでは、習い事を始めるメリットと4歳児におすすめの習い事についてご紹介します。

4歳で習い事を始めるメリット

4歳になると、集団の中での活動や先生とのやり取りを少しずつ理解できるようになります。こうした環境に触れることで、

- 社会性やルールを学べる

- 集中力や継続力が育つ

- 達成感や自信を持つ機会が増える

- 親以外の大人との関わりが持てる

といった効果が期待できます。また、「楽しい」「もっとやりたい」といった気持ちが自然と学ぶ姿勢につながり自発的に取り組む力も育ちます。

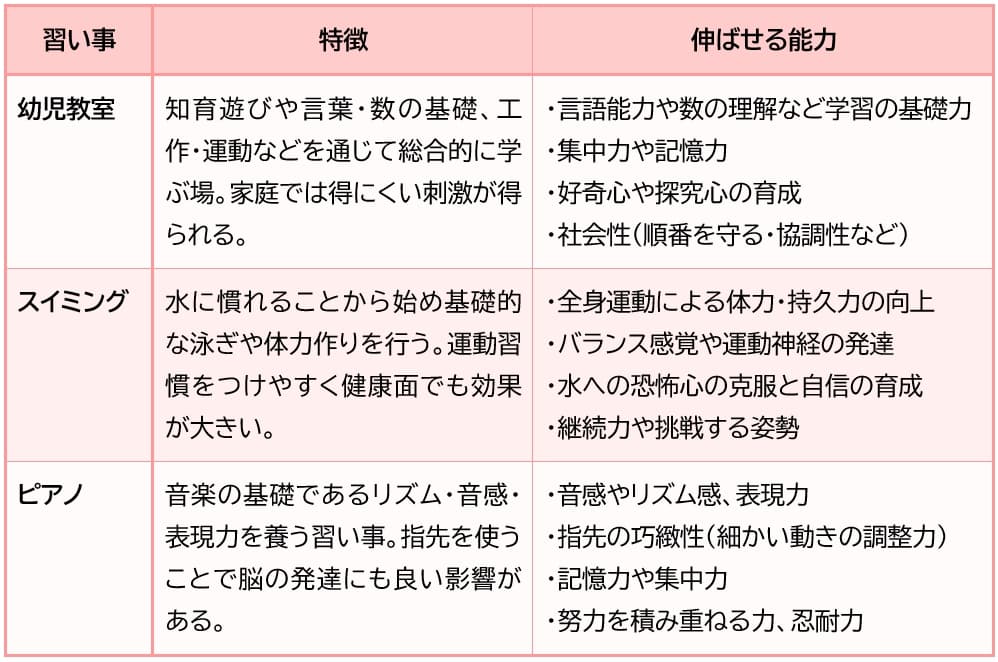

4歳児におすすめの習い事

4歳になると、集中力や社会性が育ち始め習い事に取り組む土台が整ってきます。

以下のような習い事は、お子さんの成長を多角的にサポートするうえで特におすすめです。

このように運動や音楽などさまざまな習い事がありますが、知育や社会性を育てたいと考えるご家庭に人気なのが「トイズアカデミージュニア」です。

トイズアカデミージュニアでは3〜6歳の子どもを対象に、遊びの中で知育・社会性・自立心を育むプログラムを提供しています。

特徴的なのは、単なる知識の詰め込みではなく、「やってみたい」という気持ちを引き出す仕掛けが豊富にあることです。

4歳児が学習習慣を身につける工夫

4歳児に「勉強しなさい」と声をかけても、机に向かうことが難しいと感じるご家庭もあるでしょう。

4歳は集中できる時間が限られているため、学習習慣を身につけるには環境や関わり方の工夫が欠かせません。

ここでは、子どもが自然と学びの時間を楽しめるようになるための具体的な工夫をご紹介します。

集中できる学習スペースで時間を区切って勉強する

子どもが集中しやすいよう学習専用のスペースを整えることが大切です。

テレビやおもちゃが目に入らない静かな場所に学習道具をまとめておくだけでも効果があります。

また、長時間の学習は不要で、最初は1日5分から10分を目安に、決まった時間に机に向かう流れを少しずつ作っていくと勉強の習慣につながっていきます。

例えば「朝ごはんのあと」や「おやつの前」など生活の中に自然と組み込むと定着しやすくなります。

「勉強=楽しい」を定着させる

この時期に大切なのは、学ぶことが「楽しい」と感じられることです。

ドリルだけに頼るのではなく、絵本やカード、パズル、ブロックなど、遊びの延長線上にある学習素材を使いましょう。

たとえば、好きなキャラクターのワークブックやお話ししながら進める絵本は子どもにとっても親しみやすい存在です。

「できたね」「楽しかったね」と声をかけながら進めることで学びに対するポジティブな印象を持たせることができます。

子どもの興味や関心を尊重して学びにつなげる

大人が一方的にテーマを決めるのではなく、子どもの「これやってみたい!」という気持ちを学びにつなげることがポイントです。

恐竜が好きなら図鑑を一緒に見たり、数字に興味があるならブロックで数遊びをしたりと、興味のあることを軸に学習を広げることで、集中力や知的好奇心が育ちます。

子どもの反応をよく観察し、少しずつ学びの幅を広げていくことが大切です。

大人が思う「勉強は大変」というイメージを捨てて、楽しく学びにつなげることが重要なんですね♪

4歳児が勉強好きになる親の関わり方

4歳の子どもが「勉強って楽しい!」と思えるようになるためには親の関わり方が大きなカギを握ります。

過干渉や焦りは子どもの意欲が高まりにくくなることもあります。

ここでは、子どもの学びに向かう姿勢を自然に引き出すために、親がどのように接すればよいのかを具体的に解説します。

怒らずに見守る

思うように勉強が進まなかったり間違いが多かったりしても、感情的に怒るのは逆効果です。

子どもは親の表情や口調に敏感なため、怒られることで「勉強=怖いもの」と認識してしまう可能性があります。

まずは、できたところを見つけて声をかける、困っているときはさりげなくサポートするなど温かく見守る姿勢を大切にしましょう。

結果ではなく「やろうとしたこと」に目を向けることが重要です。

褒めて自信や自己肯定感を育てる

子どものやる気を引き出す最大のカギは、「できた!」という実感です。

少しの進歩でも、「よく頑張ったね」「昨日より上手になったね」と具体的に褒めることで、自信や自己肯定感が育ち、次もやってみようという意欲につながります。

また、できなかったことを責めるのではなく、「どうやったらできるか一緒に考えよう」と声をかけることで子ども自身が前向きに取り組めるようになります。

親子で一緒に机に向かう習慣を作る

親が一緒に机に向かうことで「勉強って楽しい時間なんだ」と感じてもらうことができます。

短時間でも構わないので、読み聞かせをしたり、お絵かきを一緒にしたりする時間を作りましょう。

親がスマホを見ながら「勉強しなさい」と言っても説得力はありません。親も一緒に関わることで親子の信頼関係も深まり、学びがより楽しいものになるはずです。

4歳児の勉強についてよくある質問

4歳という年齢は、子どもによって発達のペースに大きな個人差があります。

「これってうちの子だけ?」「他の子はもうできるの?」と、つい周囲と比べてしまう親御さんも少なくありません。

ここでは、4歳児の勉強に関してよく寄せられる疑問にお答えします。

4歳の頭のいい子の特徴は?

4歳で「頭がいい」とされる子どもは、知識量よりも、好奇心や集中力、聞く力や自分で考える力がある子が多い傾向にあります。

大人の話をじっくり聞いて理解しようとしたり、疑問に思ったことを質問したり、遊びの中でもじっくり試行錯誤するような様子が見られると思考力や観察力が育っている証拠です。

4歳でひらがなを読める割合は?

文部科学省の幼児教育、幼小接続に関する調査によると、年中児で「かな文字を読める」子どもの割合は、男の子81.9%、女の子89.7%いうデータがあります。

これは「まあまあ読める」というレベルも含まれており、正確に読める子はさらに少なくなります。

ひらがなへの関心が出てきたタイミングで、無理なく自然に教えていくことが重要です。

合わせて読みたい

まとめ

4歳児の勉強は、「どこまでできるか」ではなく、「どう楽しく学べるか」が大切な時期です。

脳の発達が著しいこの時期に、遊びの中で文字や数字に触れながら、楽しく学ぶ習慣を育むことが後の学力や自立心の土台となります。

鉛筆の持ち方からひらがな、数字、言葉遊びまで、順序を意識しながら無理なく取り入れていくことがポイントです。

中でも注目したいのが、子どもの「やってみたい!」という意欲を引き出す親の関わり方です。

怒らずに見守り、成功体験を一緒に喜び、学びの時間を親子で共有することで、自然と「勉強=楽しい」と感じられるようになります。

トイズアカデミージュニアでは、子どもが主体的に取り組めるカリキュラムや五感を使った遊びを通じて、「できた!」という成功体験を積み重ねながら楽しく学ぶ力を育んでいます。

「家庭での学びをもっと広げたい」「学びの楽しさを教えたい」という方はぜひトイズアカデミージュニアにご相談ください。今しかない幼児期だからこそ、楽しさと興味を引き出す環境を大切にしていきましょう。

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #4歳 #勉強 #方法 #教える