優しい子どもの特徴とは?

「優しい子」と聞くと、どのような子どもを思い浮かべますか?

一般的に、優しい子どもは思いやりがあり、他者の気持ちを考えられることが特徴です。しかし優しさにもさまざまな形があり、単に「親や先生の言うことをよく聞く」ということだけではありません。

ここでは、優しい子どもに共通する具体的な特徴として、3つのポイントについて詳しく解説します。お子さんの優しさを伸ばしたい方は、ぜひチェックしてみてください。

人の気持ちを考えられる

優しい子どもに共通する大きな特徴の一つが、相手の気持ちを理解し、共感する力があることです。

例えば、友達が悲しんでいるときにそっと寄り添ったり、家族の疲れを感じて手伝おうとしたりする姿が見られます。

このような子どもは、相手の表情や言葉のトーンを敏感に察知する力を持っています。これは共感力や社会的知能(SQ)と関係しており、親の接し方や環境によって育まれる要素でもあります。

素直で明るい

素直で明るい性格の子どもは、人との関わりを大切にし、ポジティブな関係を築くことができます。

自分の気持ちを素直に表現できるため周囲とのコミュニケーションも円滑になり、優しさを自然に表現しやすいのが特徴です。

また、ポジティブな考え方ができる子どもは、他人にも前向きな言葉をかけられる傾向があります。

例えば、友達が失敗したときに「大丈夫だよ!」と励ましたり、親や先生のアドバイスを素直に受け入れて行動したりします。

困っている人を助けることができる

優しい子どもは、困っている人を見過ごさず、自ら行動できる力を持っています。

例えば転んだ友達に手を差し伸べたり、小さな子どもを気遣ったりする場面が見られます。

この行動が自然にできるのは、「助け合うことが大切」という価値観を学んでいるからです。親が日頃から感謝の気持ちを伝えたり、家族で助け合う習慣を作ったりすることが、子どもが他者に対して優しさを示す基盤となります。

優しい子に育てるには何かできる事はあるのかな?親御さんができる事を見てみましょう♪

優しい子に育つ性格は生まれつき?育て方で変わる?

「子どもの性格は、生まれつき決まっているのだろうか?」それとも「育て方次第で変わるのだろうか?」と疑問に思う親は多いでしょう。

ここでは、生まれ持った気質と後天的な影響の違い、親の関わり方が性格形成に与える影響、優しい性格と社会的知能指数(SQ)の関係について詳しく解説します。

お子さんが思いやりのある優しい子に育つために、どんな要素が影響するのかを理解し、今日からできるアプローチを見つけていきましょう。

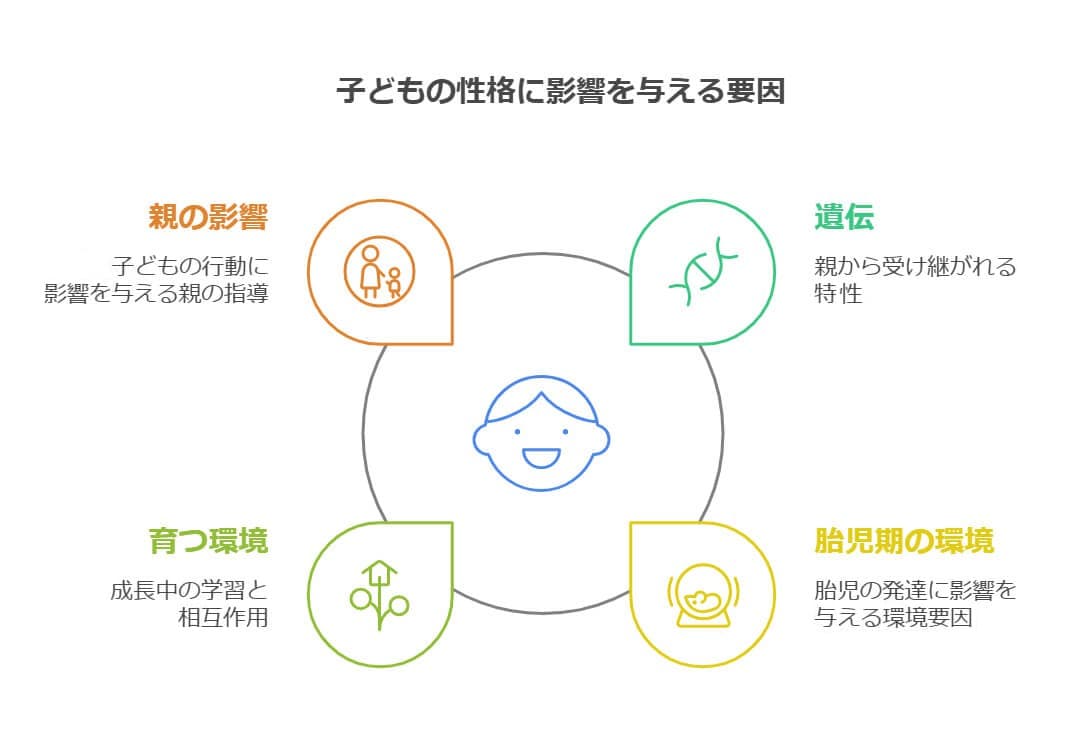

生まれ持った性格と後天的な影響

子どもの性格には、「生まれつきの気質」と「育つ環境」の両方が影響します。

例えば、赤ちゃんの頃から穏やかで落ち着いた気質を持つ子もいれば、活発でエネルギッシュな性格の子もいます。こうした生まれつきの気質は、遺伝や胎児期の環境によってある程度決まります。

しかし、優しさや思いやりは後天的に育まれる要素が大きいと考えられています。

子どもは成長するにつれて、周囲の人との関わりの中で学び価値観を形成していきます。親や周囲の大人がどのように接するかによって、子どもがどれだけ他人を思いやる行動をとるかが変わってきます。

つまり、生まれ持った性格は土台となりますが、親の関わり方や育つ環境によって優しさは十分に育てることができるのです。

親の関わり方が性格形成に与える影響

子どもの優しさを育むためには、親の接し方が大きな影響を与えます。

例えば、以下のような関わり方が、子どもが優しい性格に育つための基盤となります。

- 親自身が思いやりのある行動を見せる

- 子どもの気持ちを尊重し、共感する

- 「ありがとう」や「ごめんなさい」を自然に使う

- 人を思いやる行動を褒める

このように、親の言葉かけや行動の積み重ねが子どもの優しさを育てる鍵になります。

優しい性格とSQ(社会的知能指数)の関係とは

SQ(Social Intelligence Quotient:社会的知能指数)とは、人との関わりをスムーズにする能力のことです。

具体的には、他者の気持ちを理解し適切なコミュニケーションを取る力や、人間関係を円滑にする力を指します。

優しい子どもは相手の気持ちを考える力が高いため、SQが発達しやすいとされています。

SQが高い子どもに見られる行動の例

- 友達が困っているときに、気づいて声をかける

- 誰かが悲しんでいるときに、共感し励ます

- 相手の話をしっかり聞き、適切にリアクションできる

このような力は、幼少期からの経験を通して養われるため、子どもが人との関わりを学べる機会を増やすことが重要です。

親子のコミュニケーションを大切にしながら、子どもが他人と関わる場を作ることで、優しさと社会的知能をバランスよく育てることができます。

優しい子に育てるために親ができること

優しい子どもに育てるためには、日々の親の関わり方が重要な鍵となります。

思いやりのある行動は単に「しつけ」で身につくものではなく、親の接し方や家庭環境の影響を強く受けます。

ここでは、子どもの優しさを育むために親ができる具体的な方法を詳しく解説します。

お子さんの優しさを伸ばし、思いやりのある人間関係を築けるようにするためのポイントを一緒に見ていきましょう。

子どもの良いところを積極的に褒める

子どもの優しさを育むためには、良い行動を積極的に認め、褒めることが大切です。

例えば、友達に優しく接したときや家族を気遣ったときに、「○○してくれて嬉しいよ」「とても優しいね」と伝えることで、子どもは優しい行動が肯定されていると感じ、自然と続けるようになります。

また、「すごいね!」だけでなく、具体的な行動を伝えながら褒めることが効果的です。

「友達が困っていたときに助けてあげて偉かったね」「弟におもちゃを貸してあげて優しかったね」など、行動の背景も含めて伝えることで、子どもは自分の行動の価値を理解しやすくなります。

感謝の言葉を日常に取り入れる

親が「ありがとう」を積極的に使うことは、子どもが感謝の気持ちを持つ習慣を身につけるうえで重要です。

例えば、子どもが手伝いをしてくれたときや、家族のために何かをしたときに「助かったよ、ありがとう」と伝えることで、子どもは感謝の気持ちを持つことが当たり前の環境で育つようになります。

親が日常的に感謝を伝える姿を子どもに見せることで、子どもも自然と「ありがとう」と言えるようになります。

子どもの話を最後まで聞く

子どもの優しさを育むためには、子どもの気持ちをしっかり受け止めることが大切です。

親がしっかり話を聞いてくれると、子どもは「自分の気持ちを理解してもらえた」と感じ、他人の気持ちにも共感しやすくなります。

話を聞くときには、途中で口を挟まず、最後まで聞くことを意識しましょう。

また、「それでどう思ったの?」「嬉しかった?」など、子どもの気持ちに寄り添う言葉をかけることで、子どもは自分の感情を整理しやすくなります。

挑戦する気持ちを尊重する

優しい子どもに育てるためには、自信を持って行動できる環境を作ることも大切です。

挑戦を尊重し、成功だけでなく努力を認めることで、子どもは「やってみよう!」という気持ちを持ちやすくなります。

例えば、「難しいことに挑戦していて、かっこ良かったよ!」「ここを頑張ったね」など具体的に声をかけることで、子どもは安心して挑戦できます。

また、子どもが困難に直面したときに「どうしたらうまくいくかな?」と一緒に考えることで問題解決能力と自信を育むことができます。

親子の絆を深める

子どもが安心感を持ち、心に余裕を持つことは、他人に優しく接する力につながります。

日頃から、スキンシップを交えながら「大好きだよ」「可愛いね」と伝えることがとても大切です。

愛情をたくさん伝えることで、「自分は大切にされている」という安心感を与え、親子の絆を深めます。

安心感がある子どもは、他者への思いやりを持ちやすくなり、優しさが自然に育っていきます。

ときに、優しすぎて困る事もあるよね。どうしたらいいのかな?

優しすぎるのは大丈夫?親が知っておきたいポイント

「子どもが優しすぎるのは良いこと?」と悩む親は少なくありません。

思いやりがあることは素晴らしいことですが、優しすぎるあまり自己主張ができずに困る場面もあります。

例えば友達に自分の意見を言えなかったり、無理なお願いを断れなかったりするケースです。

そこで、ここでは「優しすぎる子がどんな場面で困りやすいのか」と「優しさを強みにするための親のサポート方法」について解説します。

お子さんが自分を大切にしながらも、思いやりを持って成長できるようなヒントを見つけてください。

優しすぎる子が困りやすい場面とは

優しい子は周囲を思いやる気持ちが強く、相手の気持ちを優先しがちです。

しかし、優しすぎるあまり自分の意見を言えずに困る場面もあります。

例えば、次のようなケースが考えられます。

- 友達に意見を合わせすぎてしまう

遊びの選択やグループ活動の中で、自分がやりたいことよりも友達の希望を優先してしまい、無理をしてしまうことがあります。

- 頼まれごとを断れない

優しい子は、誰かが困っていると助けたい気持ちが強いため、本当は嫌でも無理に引き受けてしまいがちです。その結果、自分の時間がなくなったり、ストレスを感じたりすることがあります。

- トラブルに巻き込まれやすい

相手に合わせすぎることで、悪い影響を受けたり不本意なことに巻き込まれたりすることもあります。「嫌だ」と言えないことで、いじめのターゲットになってしまうケースも考えられます。

このような状況に陥らないためには、優しさを持ちながらも、必要な場面では自己主張できる力を育てることが大切です。

優しさを強みにするための親のサポート

優しさは大切な長所ですが、それを強みに変えるためには「断る力」や「自己主張する力」も身につけることが大切です。

親としてできるサポートには、以下のような方法があります。

1. 「ノー」と言える練習をする

断ることに罪悪感を持ちやすい子には、「今はできない」「ごめんね、無理なんだ」など、簡単なフレーズを練習すると良いでしょう。親も子どもからのお願い事を断る時は「今料理をしているから〇〇はできないの。ごめんね。」などと伝え、断る見本を見せてあげるようにしましょう。

2. 「自分の気持ちを伝える」練習をする

「○○したい」「私はこう思う」と言えるように、普段の会話で「あなたはどう思う?」と聞く機会を増やしましょう。

3. 「助けを求めること」も大切と伝える

優しい子ほど、人を助けることに意識が向きがちですが、自分が助けを求めることも同じくらい大切だと教えましょう。「困ったときは周りの人に相談していいんだよ」と伝え、安心して頼れる環境を作ってあげましょう。

4. ごっこ遊びで実践的に学ぶ

「友達に無理なお願いをされたとき」「やりたくないことを頼まれたとき」など、具体的なシチュエーションを遊びの中で体験すると、子どもは実際の場面で対応しやすくなります。

5. 自己肯定感を高める

自分の価値をしっかり認識できるようにすることも重要です。日頃から「素敵な考えだね」「自分の気持ちを大切にしていいんだよ」と声をかけてあげましょう。

優しさと自己主張のバランスを取ることで、子どもは安心して人と関わることができます。

親の関わり方を工夫しながら、子どもの成長をサポートしていきましょう。

合わせて読みたい

まとめ

子どもの優しさは親の関わり方や環境によって大きく育ちます。優しさを持ちながらも自分の気持ちを大切にし、自信を持って行動できる子に育てるには日々の小さな積み重ねが重要です。

親ができることは特別なことではなく、「子どもの思いをしっかり聞く」「良い行動を認めて伝える」「感謝の気持ちを表す」といったシンプルな関わりの中にあります。「優しい子になってほしい」と思うなら、まずは親自身が優しさを持って接することが大切です。そして子どもが困ったときには手を差し伸べ、挑戦するときには背中を押してあげましょう。

育児に正解はありませんが、どんな親でも子どもにとって最良の環境を作ることができます。もし不安を感じたら、一人で悩まずに専門家のアドバイスを取り入れるのも一つの方法です。ベビーパークでは、子どもの成長をサポートする具体的なヒントを得ることができます。お子さんの未来をより豊かにするために、今できることから始めてみませんか?

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #子ども #優しい #育て方 #生まれつき