0歳児の発達を知ろう

.jpg&w=1920&q=75)

赤ちゃんの健やかな成長を支えるためには、0歳児の発達について正しく理解しておくことが大切です。

運動機能や感覚機能は、月齢に応じて少しずつ発達していきます。それに合わせて、遊び方や関わり方も工夫することで、自然な成長をやさしく後押しできます。

ここでは、赤ちゃんの基本的な身体の発達段階や特徴、そして体の発育を促す「遊育」の考え方についてわかりやすくご紹介します。

運動機能の発達

赤ちゃんの運動機能は、頭から足へ、中心から末端へと発達していきます。

生まれたばかりの頃は自分の意思で動ける部分は少なく、反射的な動きが中心です。

やがて首がすわり、寝返り、ハイハイ、つかまり立ちといった動作ができるようになります。

運動機能発達の主な流れ

・首の安定(生後2〜4ヶ月):うつぶせで首を持ち上げられるようになります。

・寝返り・おすわり(生後4〜7ヶ月):自分の体を回転させたり、支えがあれば座った姿勢を取れます。

・ハイハイ・つかまり立ち(生後7〜10ヶ月):移動手段として体を使う動きが活発になります。

・伝い歩き・一人歩き(生後10〜12ヶ月):重心移動とバランスを取りながら歩く力が育ちます。

運動機能の発達には個人差があり、すべての赤ちゃんがこの順番どおりに進むわけではありません。

順番が前後したり、一部の動きを飛ばしたりすることもあります。

月齢ごとの目安をひとつの参考として、赤ちゃん一人ひとりのペースを見守っていきましょう。

感覚機能の発達

赤ちゃんの感覚機能は生まれた直後から働いており、運動機能の発達とも密接に関係しています。

視覚・聴覚・触覚などの五感を通じて外の世界を認識し、それに反応することで発達が進んでいきます。

0歳の感覚機能の発達ポイント

・視覚:最初はぼんやりと見える程度ですが、生後2〜3ヶ月で顔の識別や動くものを追視する力が育ちます。

・聴覚:音に反応し、特にママやパパの声には敏感に反応します。

・触覚:スキンシップや抱っこを通じて安心感を得て、情緒や社会性の発達にもつながります。

感覚刺激を適度に与えることが脳の発達を促し運動の習得にも好影響を与えるため、遊びや関わりがとても重要です。

体の発育を促す「遊育」

ベビーパークでは、「遊育(ゆういく)」という考え方を大切にしています。

遊育とは、遊びを通して赤ちゃんの心・脳・体の発達をバランスよく促すという考え方です。

赤ちゃんが本来持っている“自然な動き”を引き出すことを大切にし、日々の遊びの中で無理なく成長をサポートします。

遊びを通じて脳と体を育てる

赤ちゃんにとって遊びは単なる気晴らしではなく“学び”そのものです。

例えば、ガラガラを振って音に気づかせたり、足をバタバタさせることで筋肉を使ったりすることは、すべて発達につながっています。

見る・聞く・触れるといった刺激を通じて、脳の神経回路はどんどんつながりを広げていきます。

また、赤ちゃんの視線の先にある物に合わせて声をかけたり、目で追わせるようなおもちゃを見せたりすることで集中力や注意力も自然と育まれていきます。

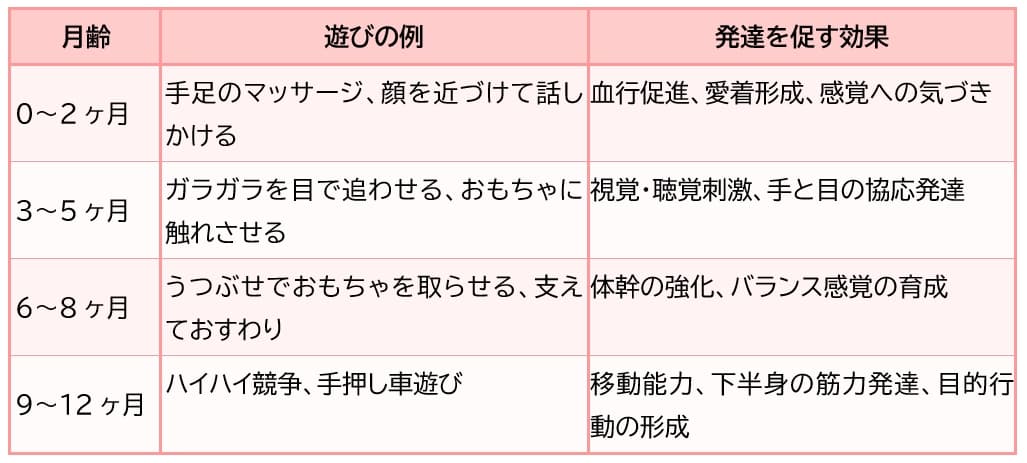

以下は、ベビーパークで紹介している遊びの一例です。

赤ちゃんの月齢や興味に合わせた遊びを取り入れることで、運動機能と感覚機能の両面から健やかな成長を自然に引き出すことができます。

赤ちゃんの運動能力は日々の生活の中で育まれているんですね♪

0歳児の月齢別の運動発達

0歳児の運動発達は、月齢ごとに段階的に進んでいきます。

それぞれの時期で見られる動きには意味があり、今後の身体能力や感覚の基盤となるものです。

ここでは、0〜12ヶ月を3つの時期に分けて、運動機能の発達の特徴と注意すべきポイントについて解説します。

生後0〜2ヶ月

この時期の赤ちゃんは、まだ自分の意思で体を自由に動かすことはできませんが、「原始反射」と呼ばれる生まれつきの自動的な動きが活発に見られます。

例えば、手足をバタバタ動かしたり、大きな音に反応して体をびくっとさせたりするのもその一つです。

この時期に見られる特徴的な動き

・手足を曲げた姿勢でいることが多く、体は全体的に丸まっています。

・顔の近くにある物や光を、ぼんやりと目で追うような仕草が見られます。

・抱っこや寝かしつけのときに、背中を反らせるような動きをすることもあります。

この時期の赤ちゃんは筋肉の緊張が高く関節の可動域もまだ狭いため、無理に動かそうとせず、やさしく体を支えるような関わりが大切です。

生後2〜8ヶ月

この時期の赤ちゃんは、首すわり・寝返り・おすわりといった動きが少しずつできるようになり、身体の使い方が広がっていきます。

筋肉や関節の可動域が広がることで、興味のある方向に体を動かす様子も見られるようになります。発達が加速し始める大切な時期です。

運動機能の段階

・生後3〜4ヶ月:首がすわり始め、うつぶせで頭を持ち上げられるようになります。

・生後5〜6ヶ月:寝返りをするようになり、自分で姿勢を変える動きが増えてきます。

・生後6〜8ヶ月:支えがあればおすわりの姿勢を保てるようになり、両手が自由に使えるようになります。

動きが活発になるにつれ、誤飲や転倒、落下などの事故に注意が必要です。

また背骨や関節がまだ柔らかい時期なので、無理な姿勢にならないよう支え方や遊び方にも配慮しましょう。

生後8〜12ヶ月

この時期の赤ちゃんは、体の使い方がぐんと多様になり、移動や立つ動作を通じて世界を探索する力が高まります。

ハイハイやつかまり立ちを経て、早い子では一人で歩き始めることもあり、運動機能の発達が目覚ましく進みます。

発達のポイント

・ハイハイ:両手と両足で床を押して移動する動作。全身の筋力やバランス感覚が育ちます。

・つかまり立ち:家具や壁などに手を添えて立ち上がる動作。膝関節や股関節の使い方が発達し、立位の準備が整っていきます。

・よちよち歩き:両手を広げてバランスを取りながら歩こうとする初期段階。転びながらも、歩行への自信と調整力が育まれます。

赤ちゃんによって発達のペースには幅があります。「まだ歩かないから遅れている」と不安に思う必要はありません。

大切なのは、赤ちゃんが安全な環境の中で自由に体を動かし、試すことができる時間と空間を確保することです。

自ら動く経験が、運動能力だけでなく自立心や意欲の芽生えにもつながっていきます。

月齢別の運動機能を発達させる遊び

赤ちゃんの運動機能は、月齢とともに段階的に発達していきます。そのため、成長のペースに合った遊びを取り入れることが大切です。

ここでは、0歳児の各月齢に合わせておすすめの運動機能を発達させる遊びを紹介します。

それぞれの遊びがもたらす発達への効果や、赤ちゃんとの関わり方のポイントについても具体例を交えて解説していきます。

【0〜3ヶ月】五感を刺激する声かけやスキンシップ

この時期は視覚や聴覚、触覚といった感覚機能の基礎が育つ時期です。

赤ちゃんの脳に優しい刺激を与えることで、安心感を得ながら感覚の土台を整えていきます。

おすすめの遊びと関わり方

・顔を近づけて、やさしく語りかける

・ゆったりとした声で子守唄を歌う

・柔らかいタオルやぬいぐるみでやさしく触れる

・肌と肌のぬくもりを感じられる抱っこやお風呂の時間を大切にする

こうした関わりは赤ちゃんの聴覚や触覚を穏やかに刺激し、情緒の安定につながります。

また、親の声やにおいを覚えていくことで赤ちゃんは安心できる環境だと感じ取り、信頼関係の土台も自然と育まれていきます。

【4〜6ヶ月】寝返りやうつぶせ遊びで体の動きをサポート

この時期の赤ちゃんは、首がしっかりして視界が広がり、自分で体を動かしたいという意欲が高まる頃です。

うつぶせ遊びや寝返りのサポートを通じて、赤ちゃんが自然な姿勢や動きを身につけられるよう働きかけましょう。

おすすめの遊びと関わり方

・赤ちゃんの前におもちゃを置いて、うつぶせ遊びに誘導する

・両手をやさしく持ち、左右にコロンと転がして寝返りの練習をする

・足の裏を軽く押し、ハイハイにつながる反応を引き出す

こうした遊びを通して、赤ちゃんは姿勢を保つ力や筋肉の使い方を少しずつ体感できるようになります。

さらに、おもちゃを取ろうとする動きは手と目の協応(コーディネーション)を育て、集中力や意欲にも良い影響を与えます。

※「コーディネーション」とは

目で見た情報に合わせて体をスムーズに動かす力のこと

【7〜9ヶ月】ハイハイやおすわりを一緒に楽しむ

体幹が安定してきて、ハイハイなどの移動ができるようになる時期です。

自分で動けることへの喜びが、赤ちゃんの探索意欲や好奇心をいっそう引き出します。

おすすめの遊びと関わり方

・クッションやトンネルを使ったハイハイ遊び

・座った状態で手遊びや歌遊び

・親が赤ちゃんの前を歩いて「おいで〜」と声をかける

ハイハイは、全身の筋力バランスを整えるだけでなく、左右の脳をつなぐ神経回路(コーディネーション)を育てる重要な運動です。

遊びの中で自然に取り組むことで、楽しみながら発達をサポートできます。

【10〜12ヶ月】歩く力を育む遊びや声かけを意識

この時期にはつかまり立ちや伝い歩きが見られ、一人歩きへの準備が進みます。

重心移動やバランス感覚を養うような遊びを取り入れていきましょう。

おすすめの遊びと関わり方

・手押し車やつかまり立ちができるおもちゃで歩行の練習

・ボールを転がして追いかけさせる

・一緒に手をつないで数歩ずつ歩く練習

足腰の筋力やバランス感覚を育てるとともに、「歩いてみたい」という自発的な意欲を引き出すことができます。

また、親がそばで声をかけたり励ましたりすることで、赤ちゃんは安心して挑戦する気持ちを持てるようになります。

何気ない赤ちゃんの成長には意味があるんだと知っていると効果的にサポートしてあげられるようになりますね!

0歳児と運動遊びをするときの注意点

赤ちゃんとの運動遊びは発達に良い影響を与える一方で、注意しなければならない点も多くあります。

特に0歳児は体の機能が未発達なうえ、思わぬ動きをすることもあるため、常に大人が見守りながら安全に配慮することが重要です。

ここでは、運動遊びをするときに気をつけたいポイントを2つに分けて解説します。

誤飲や転倒に気をつける

赤ちゃんは視覚・聴覚・触覚が発達していく段階で、何でも口に入れたり、予想外の動きをしたりします。そのため、遊ぶ環境の整備は欠かせません。

安全な環境づくりのポイント

・おもちゃはパーツが外れにくく、口に入れても安全な大きさであるかを確認する

・赤ちゃんの周囲に尖った物や小さな物を置かないようにする

・固い床の上ではマットを敷くなどして、転倒時のけがを防ぐ工夫をする

ベビーベッドやソファの上など、高さのある場所での遊びは転落のリスクがあるため避けましょう。

また、うつぶせ遊びの際には、顔が布やクッションに埋もれて呼吸しにくくならないよう注意が必要です。

誤飲や転倒は、日常の中でも起こりやすい事故のひとつです。だからこそ、赤ちゃんが自由に動きながらも安心して遊べるスペースを整えることが、発達を支える第一歩になります。

月齢や興味に合わせて遊ぶ

赤ちゃんの発達には個人差があるため、同じ月齢でもできることや関心のあることには違いがあります。無理に遊ばせようとせず、赤ちゃんの様子に合わせて関わることが大切です。

遊びを選ぶときは、赤ちゃんが興味を持っているものやよく行う動きに注目しましょう。成長段階に合った、刺激が強すぎない遊びを選ぶことで、無理なく発達を促せます。

また、「できるようになること」よりも「楽しむこと」を重視することで、自然な成長につながります。

そして、遊ぶタイミングにも気を配りましょう。機嫌がよいときに遊びを始め、疲れた様子があればすぐに休ませます。

興味を示さないときは無理をせず他の遊びに変えるのも一つの方法です。赤ちゃんのペースに合わせることを忘れないようにしましょう。

合わせて読みたい

まとめ

この記事では、0歳児の運動発達について、月齢ごとの特徴やそれに合った遊び、関わり方をご紹介してきました。

赤ちゃんの運動機能や感覚機能は、個々のペースで段階的に発達していきます。赤ちゃんの成長を支えるには、月齢や興味に合った遊びを無理なく取り入れ、自由に体を動かせる安心な環境を用意することが大切です。

できることを急がず、その子のペースを大切にしながらふれあいの時間を楽しむことが、自然な発達を優しく後押ししてくれます。

より詳しい知識や実践的な関わり方を学びたい方は、ぜひお気軽にベビーパークにお問い合わせください。育児のヒントがきっと見つかります。

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #0歳 #運動 #能力 #育てる

.png&w=256&q=75)