1歳児の発達段階はなにができる?

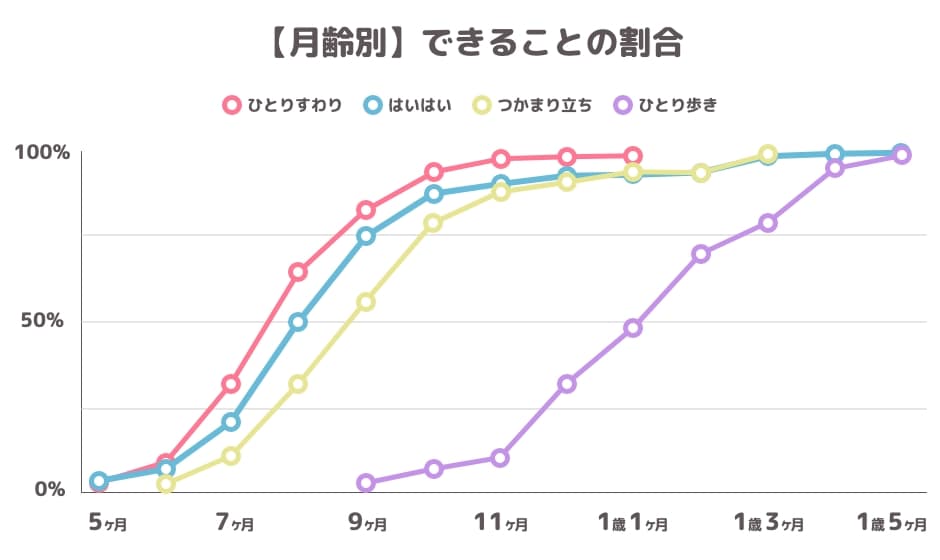

まず1歳児の発達段階でどんなことができるのかを知っておきましょう。厚生労働省が調査した1歳前後の運動機能の発達(※1)では以下のように発表されています。この結果から月齢が4~5ヶ月ごろからできることが徐々に増えていきます。

このように成長段階でできることを理解しておけば、お子さんへどんな教育を与えてあげるのかのヒントになります。今回は以下の4つについて具体的に解説します。

- 歩き始める

- 手触りを楽しめる

- 言葉を使いはじめる

- 自我が芽生えはじめる

成長には個人差がありますので、あくまで目安としてください。

※1 厚生労働省「乳幼児身体発育調査:調査の結果」

歩き始める

生後11〜12カ月頃からつかまり立ちや伝い歩きができるようになりますが、1歳になると一人でしっかり歩けるようになります。最初は一人で立っては転び、立っては転び、を繰り返しますが、次第に一歩・二歩と踏み出すようになる時期です。バランスを取るために両手をあげて歩く姿に感動を覚えるパパ・ママも多いでしょう。手押し車がご自宅にあれば、しっかり押しながら前に進めるようにもなります。

同時に、ハイハイや伝い歩きで階段を登ろうとしたり、傾斜を歩こうとしたりする時期でもあります。周囲の安全には十分に配慮し、転倒しても安全なようにしてあげたいですね。1歳から2歳までに脚の筋肉はどんどん発達していきます。2歳になる前には駆け足ができるようになったり、段差を乗り越えたりといったことができるようになる子もいるでしょう。

手触りを楽しめる

0歳児の頃から物を手で掴むということができるようになるかどうかは個人差がありますが、1歳児になると指をより器用に動かすようになります。今までは手全体を使って物をつかんでいた子も、親指と人差し指を使って物をつまむことができるようになるでしょう。

手の感覚も敏感になるので、ふわふわしたもの、固いもの、ふにゃふにゃしたものなど、物による手触りの違いも楽しむようになります。手触りの異なるさまざまなものに触れさせてあげることで、よりその感覚が研ぎ澄まされますよ。

言葉を使いはじめる

0歳児の終盤は喃語が活発になり、少しずつ意味のある言葉を喋るようになります。1歳児になるとさらに言語能力が発達するため、「まんま」「ブーブー」「わんわん」というように一語の言葉をたくさん発するようになるでしょう。大人の言葉を真似するようにもなるので、話しかけてあげればあげるほどどんどん吸収します。また大人の言葉も簡単な物なら理解できるようになる時期です。言葉と物がつながっていることも理解し、物を指して言葉を発するなどもできるようになります。

一般的には1歳児の中盤くらいからさらに言語能力が発達します。一語だけを発するのではなく、「わんわん きた」「まんま いる」など、二語以上で言葉を使いこなすようになる時期です。また大人が話す言葉を理解し、それに合わせた行動もできるようになります。「食べて」や「待ってね」など簡単な指示を理解できるようになるでしょう。どんどんボキャブラリーが増え、少しずつ会話らしいものができるようになります。

合わせて読みたい

自我が芽生えはじめる

自我とは自分という存在を意識することを意味します。1歳前後から人との関わり合いを通して徐々に自我が芽生え始めます。多くの場合は2歳頃までに自我意識が芽生えるようです。自己主張が強くなり、自分の意に反することは拒絶し始めます。自我が芽生えることは成長に欠かせないことではあるのですが、パパやママ、周りの大人は手を焼いてしまうかもしれませんね。

思い通りにならないと泣き叫んだり、物を投げたりすることもありますので、危険な場合は「やってはダメなこと」を教えてあげなければいけません。魔の2歳児と呼ばれる時期に向けて、どんどん意思表示をするようになります。ただ、言葉で何がイヤなのかをしっかり説明することはできません。パパやママが声をかけてあげながら、「イヤ」と言っている言葉の裏にどんな欲求があるのか理解してあげることが大切です。

合わせて読みたい

1歳児の幼児教育はどんなことをすればいい?

体も心も大きな成長を見せる1歳児の幼児教育は、いろいろな種類の知育遊びを取り入れてあげましょう。おすすめの知育遊びを5つ紹介します。

- ごっこ遊び

- 見立て遊び

- 指先を動かす遊び

- 絵本の読み聞かせ

- お絵かき

ごっこ遊び

ごっこ遊びは子どもの遊びの定番です。おままごとやお店やさんごっこ、ヒーローごっこなど、子どもの頃に遊んだ記憶がある方も多いのではないでしょうか。

ごっこ遊びはイメージをしながら遊ぶので、お子さんの想像力を育てます。また誰かとごっこ遊びをすることでコミュニケーション能力が発達し、協調性も身につけられるようになるでしょう。遊んでいるうちに「こうしたらもっと楽しい」「ママはこうしていた」など考えるようにもなるので、思考力も発達します。遊びを通して他者の気持ちについても理解ができるようになるため、心の発達にもつながる遊びです。

1歳児のごっこあそびはママやパパ、周りの大人を真似する遊びが中心となります。お子さんが望むごっこ遊びを一緒にしてあげることで、特に想像力や思考力を伸ばしてあげられます。

見立て遊び

0歳の終わりごろから1歳にかけて自然と始めるようになるのが見立て遊びです。見立て遊びはごっこ遊びの前段階の遊びとも言われています。代表的なのは積み木を物に見立てて、電話をするふりをしたり、車を走らせているふりをしたりするような遊び方です。身近にある物を、特定のものに見立てて遊ぶようになります。

身近なものを他のものに見立てることで、想像力や思考力が発達します。また見立て遊びをすると、そのものが出す音を声にして真似するようにもなるので、ボキャブラリーも増えていくでしょう。さらに進むと、見立てたものが「車」や「電話」ということも覚えていくようになるので、言語能力がどんどん発達します。

誰かと見立て遊びすることで、協調性やコミュニケーションも身につくので、パパやママも一緒になって遊んであげましょう。

指先を動かす遊び

指先の運動神経が発達する1歳児は、知育遊びを通して積極的に指を動かしたい時期でもあります。指は脳とつながっているので、指先を動かす遊びを通して、脳にもたくさんの刺激が送られるのです。

指先を使った遊びの代表的なものに「ひも通し」があります。その名の通り、穴にひもを通す遊びです。1歳児を対象にしたひも通しが楽しめるおもちゃはたくさん売られているので、一つ購入してあげるといいかもしれません。トイレットペーパーと毛糸、マスキングテープなどを使ってもひも通しのおもちゃが作れます。

まだひもを通すのがうまくできないのであれば、新聞紙や広告を丸たり破ったりするという遊びや、シールを貼る遊びなどもおすすめの指先を動かす遊びです。

絵本の読み聞かせ

読み聞かせは0歳のときから効果があると言われていますが、少しずつ言葉を理解するようになる1歳児にも欠かせない知育です。とはいえまだ完璧に言葉を理解しているわけではないので、まずは集中力を育てるためにもお子さんが興味を持ちやすい絵本をおすすめします。仕掛け絵本や音が出る本などは、お子さんが集中力を切らさずに楽しみやすいです。

絵本は言語能力や集中力の発達以外に、想像力の発達にも役立ちます。ページをめくる前に「次は何かな?」とお子さんに考えるよう促してあげましょう。

また親子のコミュニケーションにも最適です。親子の触れ合いの時間が長くなれば長くなるほど、お子さんは愛情を感じ、自己肯定感を養います。寝る前の習慣にしてあげても良いでしょう。

お絵かき

お絵かきも指先を使う遊びの一つですから、1歳児になったら積極的に取り入れたい遊びです。ただ指先で物を持つというだけでなく、「力を入れたらクレヨンは折れてしまう」ということも学べるので、自然と力加減を理解するようになります。

1歳児にお絵描きをさせてあげるときは、持ちやすいクレヨンを用意してあげましょう。大きめの画用紙を用意してあげて、好きなように描かせてあげることをおすすめします。パパやママも一緒に描いてお絵描きを促してあげてくださいね。

クレヨンを持って物を描くことができるようになったら、円や線、点を描く様子を見せてあげましょう。パパやママの真似をするのが大好きな1歳児のお子さんは、真似をしながら指先を器用に使えるようになります。

1歳児の成長を促すポイント

ここまで1歳児の発達段階でできることと、発達を促すおすすめの幼児教育を紹介しました。日々の生活や遊びを通した幼児教育を通してさらに成長を促してあげるために、押さえておきたいポイントを紹介します。

- 子どもの意思を尊重する

- できること・やりたいことをやらせてあげる

- 人との関わりを大切にする

また3歳までの環境で子どもの土台ができあがると言われる程、子どもにとって今がとても大事な時期です。子ども自身が考える力・創造する力・解決する力を身につけるためにぜひ以下のコラムもご覧ください。

子どもの意思を尊重する

自我が芽生える1歳児は「すき」「きらい」「したい」「やだ」など、物事に対して自分の意思を持つようになります。まだ言葉ではうまく表せない年齢ですが、汲み取ってあげてその気持ちを尊重してあげましょう。意思を汲み取ってもらえたことで自己肯定感が高まります。

3歳までに刻みこまれた「思考パターン」「価値観」は、ポジティブ、ネガティブに関わらず、それを変えるにはその後10年かけても足りないと言われているよ!それだけ”今”が大事な時期なんだね。

.png&w=256&q=75)

できること・やりたいことをやらせてあげる

1歳児になると少しずつ「自分でやりたい」という気持ちを持つようになります。危険なことをさせる必要はありませんが、「やりたい」という意思を示したものはまずやらせてみてあげましょう。手取り足取り助けてあげるのではなく、まずやらせてみてサポートするという姿勢を持つことが大切です。「やりたい」という意思を示していないものでも、「これはできるかな?」と促してみて、「やりたい」という意思を示したら、やらせてみてあげましょう。

人との関わりを大切にする

1歳児は身近な人はもちろん、普段会わない人たちとも関わりを持つことで、感性を育む年齢です。公園や児童館でお友達を作ったりしてコミュニケーションを取る中で、協調性を育みます。家庭内でパパやママがしっかり触れ合うことも大切ですが、外の世界で人と関わる機会を作ってあげるといいでしょう。

なかなか人と関わる機会が作れないという場合は、幼児教室に通わせてあげるのも一つの方法です。普段は会わない大人や同じ年齢の子どもたちと関わる中なかで、コミュニケーション能力、協調性、想像力、共感力などを磨いていけます。

【まとめ】自我の芽生えを大切にしつつのびのびと育てよう

1歳児は成長するにつれて自我が芽生えていくため、パパやママにとっては大変なこともたくさんあるかもしれません。しかし自我の芽生えはお子さんが成長していくうえで欠かせないものです。「やりたい」と思ったことをやらせてあげることは、自己肯定感を高めたり、好奇心を広げたりするうえでとても重要です。お子さんの意思を尊重してあげて、のびのびと育ててあげましょう。

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #1歳 #教育 #育児 #成長 #促す

.jpg&w=2048&q=75)

.jpg&w=256&q=75)

.jpg&w=256&q=75)

.jpg&w=256&q=75)

.png&w=256&q=75)