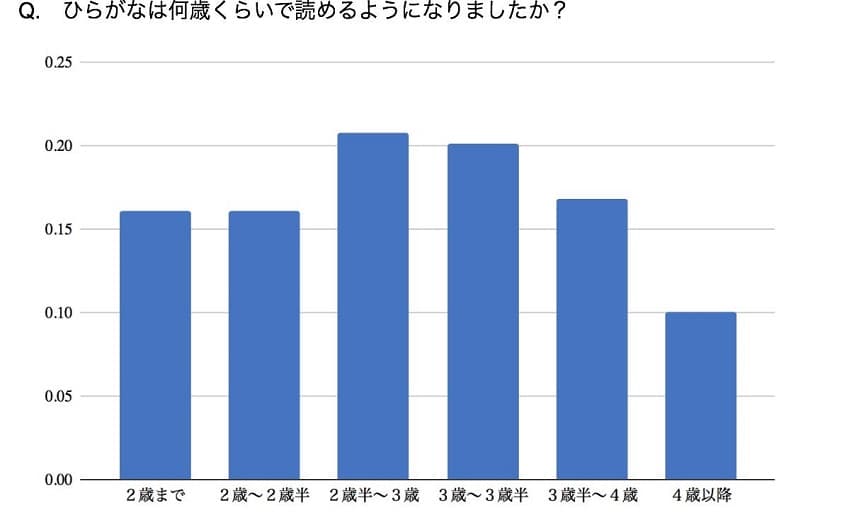

東大生の幼少期、ひらがなを読めるようになったのは何歳?

東大生は、何歳ごろにひらがなを読めるようになっていたのでしょうか?

実際に行われた調査によると、現役東大生の半数以上が3歳までに読み始めていたという興味深いデータがあります。

ここでは、具体的な年齢分布や男女の差異などを紹介するとともに、そのデータの背景にある家庭環境や育ち方についても解説します。

3歳までにひらがなが読めた東大生は全体の半数以上

一般的に、子どもがひらがなを読めるようになるのは4〜6歳ごろ、多くは幼稚園の年中〜年長あたりとされています。

しかし、現役東大生220人アンケート調査で「あなたがひらがなを読めるようになったのは何歳ですか?」と質問したところ、53%が3歳までにひらがなを読めるようになっていたという驚くべき結果が明らかになりました。さらにそのうち16%は2歳までに読めたと答えており、これは平均的な発達時期よりも1〜2年早いことになります。

出典:ひまわり教育研究センター「調査結:東大生は何歳でひらがなを読めるようになったのか?」

ひらがなを読めるようになった年齢の男女差

ひらがなを読めるようになった年齢には男女間で大きな差はなく、男子の方がやや早い傾向があるという結果も出ています。

現役東大生220人アンケート調査によると、男子の54.8%が3歳までに読めるようになったのに対し、女子は49.9%。一般的に「言語の習得は女子が早い」とされがちですが、ひらがなに関してはその傾向が強く表れていないことが分かります。

学部別では、文系学部の学生に早期の読み習得者が多く、2歳〜2歳半で読めるようになった学生が27%を占めていました。一方、医学部や理系学部では3歳〜3歳半が最も多い傾向にあります。

このように、習得年齢には一定のばらつきがあり学部や性別による違いも見られます。

したがって、早く読めるようになったこと自体がその後の学力や進路を一律に決定づけるわけではないと言えるでしょう。

東大卒のベビーパークの先生の子どもにも同じような結果がみられるので、ひらがなが早く読めるようになることには何か意味がありそうだね♪

東大生の家庭に共通する幼少期のひらがな学習の4つの工夫

「3歳までにひらがなを読めるようになるには、どんな学び方をしていたのだろう?」と気になる方も多いのではないでしょうか。

東大生の家庭では、特別な教材や早期教育に頼るのではなく、日常生活の中で自然と文字に触れられる環境づくりが重視されている傾向があります。

ここでは、東大生を育てた家庭に共通する遊びや日常生活における習慣や関わり方に関して以下の4つを紹介します。

①絵本の読み聞かせを毎日の習慣にしていた

②おもちゃや遊びに文字が自然と入り込んでいた

③「教える」より「一緒に楽しむ」姿勢が根づいていた

④ひらがなに触れる環境づくりが日常に組み込まれていた

無理なく、そして楽しく学びの土台を育てるヒントが見つかるはずです。

①絵本の読み聞かせを毎日の習慣にしていた

東大生家庭の85%が、週3回以上の読み聞かせを実践していたという調査結果があります。

中には毎日3冊以上読み聞かせていた家庭もあり、1か月で100冊を超えるケースも珍しくありません。

読み聞かせのメリット

・語彙力や読解力の向上

・集中力や想像力の育成

・親子の信頼関係を深める時間

特に「文字があるものに触れる楽しさ」を感じさせることが、ひらがなへの興味を引き出す大きなきっかけになります。

さらに、読み聞かせを通じて言葉のリズムや意味を自然と覚えられるため無理なく学びにつながります。

②おもちゃや遊びに文字が自然と入り込んでいた

東大生家庭では、知育玩具や絵本、パズル、積み木などに日常的に触れていたという共通点があります。

特に、文字が入ったおもちゃを通して自然に「ひらがな」に慣れ親しんでいく姿勢が見られました。

ひらがな学習に繋がるおすすめの知育玩具

・文字ブロックやあいうえおパズル

・ひらがな表を使ったしりとり遊び

・自作の迷路や絵本のタイトル読みクイズ

これらは、「教える」ではなく「遊ぶ」ことを目的とすることで、子どもが主体的に学ぶ姿勢を育てる効果があります。

③「教える」より「一緒に楽しむ」姿勢が根づいていた

多くの東大生家庭では、「教え込む」のではなく、親が一緒に楽しむ姿勢を持って接していたことが印象的です。

例えば、子どもと一緒にひらがなクイズをしたり、絵本の読み聞かせのときに文字を指差しして読むなどの工夫が見られました。

また、間違えても笑ってフォローしながら、楽しく会話を続けることで、子どもは「ひらがなを読むこと」を楽しい遊びの一部として捉え、自然と習得していきます。

④ひらがなに触れる環境づくりが日常に組み込まれていた

東大生の多くは、家庭内にひらがなに触れる機会が多くあったことも特徴です。

ひらがなに触れる環境づくりの例

・壁にひらがな表や季節の単語カードを貼る

・食卓に名前シールや食材名を書いたカードを並べる

・おもちゃ箱や本棚にラベルを貼って整理整頓と読みを同時に学ぶ

このように、生活そのものを教材として捉える発想が、自然な文字習得を可能にしています。

勉強と遊びの境界を作らないことで、子どもが自然に学ぶ習慣を身につけていくのです。

0~3歳のお子さんとママの親子教室、ベビーパークではレッスンで自然とひらがなに触れる機会がたくさんあるよ♪

ひらがなは何歳から学びはじめるべき?

「ひらがなの学習を早く始めたほうが良いのでは?」と感じる方も多いかもしれませんが、ひらがな学習で大切なのは、年齢よりも子どもの発達段階や興味に合ったタイミングです。

無理に教え込むより、自然な形で文字に触れることが学びへの前向きな姿勢を育てる第一歩になります。

ここでは、ひらがなを早期に学ぶメリットと注意点、そして焦らずに見守ることの大切さについて実例を交えてわかりやすく解説します。

ひらがなが早く読めるメリットと注意点

ひらがなを早く読めるようになることで得られるメリットは数多くあります。

早期習得のメリット

・看板など身の回りの文字が読めるようになり新しいことを知るのが楽しくなる

・語彙力と表現力が豊かになる

・読める文字が増えることで、文章を書く意欲がわく

・読書の世界が広がる

・学習習慣をスムーズに始められる

このように、文字への興味が高まることで「自分で読める楽しさ」を実感しやすく、学びへの意欲が高まります。

ただし、早くから教える際には注意が必要です。

早期教育の注意点

・子どもが嫌がるのに無理に教えると、学びが「苦痛」になる可能性がある

・文字だけを教え込むと、意味や文脈の理解が後回しになることも

・書くことへの焦りや、誤った書き癖の定着を避ける必要がある

文字学習は「興味を持ったときがベストなタイミング」です。子どもの様子を見ながら、適切な環境を整えていくことがポイントになります。

早く読めなくても大丈夫。親が焦らず見守ることが大切

「うちの子はまだ読めない…」と感じても、必要以上に不安になることはありません。

実際、現役東大生でも4歳以降にひらがなを読めるようになった人も10%程度います。

子どもが文字に関心を持つタイミングはさまざまです。読み始めが遅くても、親が信じて見守ることで、子どもは自信を持ち、楽しく学んでいけるようになります。

焦らない子育てのポイント

・子どものペースを尊重する

・比較せず、過去の自分と比べてあげる

・「できたこと」を見つけて、しっかり褒めてあげる

子どもにとって、「学ぶこと=楽しいこと」と感じられる環境が最も大切です。

親の焦りが子どもに伝わると学ぶ意欲を妨げることにもなりかねません。成長を信じて、あたたかく見守る姿勢が何よりのサポートとなります。

明日からできるひらがな学習のコツ

ひらがなの学習は、特別な教材や時間を用意しなくても、日常生活の中に自然と取り入れることができます。

ここでは、今日からすぐに始められるひらがな習得のアイデアを紹介します。

遊びの中で学べるアイデアを取り入れることで、子ども自身が主体的にひらがなに触れられるようになります。

お風呂やおやつタイムを使って楽しくひらがなに触れる

毎日欠かさずあるルーティンの中に、ひらがなを取り入れるのがポイントです。

特に、お風呂やおやつの時間は子どもがリラックスしており、遊び感覚で学びやすいタイミングです。

・お風呂の壁に貼れるひらがな表を使って親子でクイズ遊び

・おやつの時間にお菓子の名前を読む・書いてみるゲームをする

・「“あ”のつくもの何かある?」など、文字探しゲームを楽しむ

これらの方法は、子どもが「遊びの延長」で文字を意識できるようになるため、自然な学習につながります。

しりとりや看板読みで日常を学びに変える工夫

生活の中にあるあらゆる文字を活用すれば、学びはいつでもどこでも始められます。

特別な教材がなくても、身の回りの情報すべてが教材になります。

・買い物中の看板や商品名を一緒に読み上げてみる

・家族でしりとり大会をして、言葉のリズムに慣れさせる

・移動中の電車やバスで駅名・看板のひらがなを読む

このように、生活の中にひらがなを組み込むことで、子どもは「読むこと」に対する抵抗感を持たずに習得していくようになります。

家庭だけで教えようとしすぎないことも大切

ひらがなの学習をすべて家庭内で完結させようとすると、保護者にとって大きな負担になってしまうこともあります。信頼できる教育のサポートを利用することで無理なく学習を継続することができます。

そんな学びの場としておすすめなのが、幼児教室トイズアカデミージュニアです。

知的好奇心を刺激する多彩なプログラムを通じて、子どもが遊び感覚で自然にひらがなや数に親しめる工夫が施されています。

発達段階に合わせた丁寧な声かけや、親子で一緒に取り組めるレッスンを通じて、「学ぶって楽しい!」という気持ちが自然と育つのも大きな特長です。

日々の生活の中で育ててきた興味や関心を、さらに広げていきたいと感じている方にぴったりの環境です。トイズアカデミージュニアの体験レッスンで、その楽しさをぜひ体感してみてください。

まとめ

この記事では、東大生が幼少期にどのようにしてひらがなを習得していたかを中心に、学びの環境や家庭習慣について詳しく解説しました。

大切なのは「いつから教えるか」よりもどのような環境で興味を育むかという点です。

読み聞かせや知育玩具、遊びの中での文字体験など、子どもが楽しく文字に親しめる工夫を日常に取り入れることが自然な習得につながります。そして、子どものペースを尊重した関わりが何よりも大切です。

育児や教育についてもっと深く知りたい方は、幼児教室トイズアカデミージュニアにご相談ください。

3~6歳の未就学児を対象に、育児の悩み相談や発達に合わせた学びのサポートを受けられます。

日々の育児に役立つ具体的なヒントが得られるだけでなく、家庭での知育や社会性の土台づくりにもつながるでしょう。

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #ひらがな #読める #いつから #教える #方法

.png&w=3840&q=75)