5歳児の発達目安

.jpg&w=1920&q=75)

5歳児は、心と体の両面で大きく成長する時期です。

日常の中で、動きがよりスムーズになったり、言葉の表現が豊かになったりと、発達の変化を実感する場面が増えていきます。

集中力や記憶力が高まり、相手の気持ちを考える力や感情のコントロールも上手になっていくのがこの時期の特徴です。

ここでは、5歳児に見られる身体・知能・心の発達の目安を、わかりやすく具体的に解説していきます。

身体の発達

5歳になると、子どもの体はよりたくましく成長し、動きにも安定感が出てきます。

体重は出生時の約5〜6倍、18kgを超える子どもも多く、身長もぐんと伸びることが多い時期です。

ただし、身長や体重には個人差が大きく出やすくなるため、基準から外れていても過度に心配する必要はありません。見た目の大きさよりも、健康的に活動できているかを重視しましょう。

運動面では、筋肉の発達とともに脳神経の成長が進み、体のバランスを取る力が格段に高まります。片足立ちやスキップ、音楽に合わせたリズム運動も上手にできるようになります。ブランコを勢いよくこいだり、ジャングルジムの高い場所まで登るなど、冒険心も育ち、活発に動き回る姿が見られるようになります。

手先の動きについても、指を一本ずつ自在に動かせるようになり、ハサミで曲線を切ったり、折り紙を折ったりといった作業がより細かく、器用になります。ボタンのかけ外しや着替えなど、身の回りのことも自分でできるようになるため、保護者は見守りながら自立を促していきましょう。

知能の発達

知能面では、集中力や記憶力、理解力、判断力が一段と伸びていくのが5歳の特徴です。

短期記憶だけでなく、経験や情報を長期的に記憶する力もついてくるため、この時期に得た知識は、大人になっても記憶に残ることがあります。

数や文字への関心が高まり、20までの数を唱えたり、簡単な計算や自分の名前の読み書きに関心を示す子もいます。また、カレンダーや時計、天気、季節の変化など、日常生活の中から多くのことを学んでいきます。

さらに、科学的な視点や探求心が芽生え、物の違いを観察したり、身の回りの現象に興味を持つようになります。この時期には、自己コントロール力や忍耐力などの非認知能力も育ち、集団生活に必要な力として定着していきます。

心の発達

5歳児の精神面では、「中間反抗期」と呼ばれる自我の発達段階に入る子どもが多く見られます。

口答えや言い訳が増えたり、自分の意見を主張しようとする態度が強くなったりしますが、これは心の成長の一環と考えることができます。

この時期の子どもは、「自分で決めたい」「思いを聞いてほしい」という内面の欲求が強まっている状態です。

親としては、頭ごなしに叱るのではなく、子どもの気持ちを尊重しながら対話を重ねる姿勢が求められます。

また、友だちとの関係性にも変化が出てきて、相手の感情を汲み取ったり、順番を守る、譲るといった社会的な行動ができるようになります。これは、非認知能力の発達と大きく関係しています。

さまざまな能力が育つ5歳児にとってどんな環境が良いのだろう?

5歳児の育児で大切なこと

5歳という年齢は、知能や感情の発達が著しく進み、子どもが自分の世界を広げていく時期です。

この時期にどんなことを大切にし、どう関わっていくかが子どもの成長に大きく影響します。

ここでは、5歳児の育児において意識したい接し方や環境づくりのポイントを解説していきます。

干渉しすぎず自分で考える力を育てる

5歳児は「自分でやりたい」という気持ちが強くなり、親の手を借りずに挑戦したがる場面が増えてきます。

この時期に大人が先回りして手を出しすぎると、自立心や考える力を育てるチャンスを奪ってしまう可能性があります。

たとえば、靴を揃えたり園の準備をしたりといった身の回りのことは、できるだけ子ども自身に任せてみましょう。うまくいかなくても、まずは見守る姿勢が大切です。

干渉しすぎない育児のコツ

- 毎日のルーティンを子どもに任せてみる

- 困っているときは質問で気づきを促す

- 助けを求められたらヒントだけ伝える

叱るときは理由をわかりやすく伝える

5歳児は中間反抗期に入り、大人の言うことに対して「どうして?」と疑問を持ち、自分の考えを主張しようとします。

そのため、ただ「ダメ」と叱るだけでは納得できず、反発が強くなることもあります。

大切なのは、「なぜいけないのか」「どうしてそうしてほしいのか」を、子どもがイメージしやすい言葉で丁寧に伝えることです。

例えば、「外で大声を出すと、近くで寝ている人が起きちゃうかもね」など、具体的な場面を交えて説明すると伝わりやすくなります。

叱るときのポイント

- 目を見て、穏やかな口調で伝える

- 子どもの意見にもきちんと耳を傾ける

- 「大好きだよ」と伝え、安心感を伝える

叱ることは感情をぶつけるのではなく、社会性を育てる大切なコミュニケーションの一つです。

気持ちに寄り添いながら伝えることで、子どもとの信頼関係も深まります。

さまざまな人と関わる機会を持ち、コミュニケーション力を伸ばす

社会性が急速に育つ5歳児にとって、友達や大人など、家族以外の人との関わりはとても大切です。

集団での遊びや会話を通して、相手の気持ちを考える力や、自分の気持ちを表現する力が育ちます。

例えば、公園での遊び、地域のイベント、親戚との交流など、多様な人との出会いを経験させることで、臨機応変なコミュニケーション力が身につきます。

友達とのトラブルも、実は大切な学びの場。親が介入しすぎず、見守りながらフォローしていくことが必要です。

小学校生活を見据えた基本的な生活リズムを整える

小学校入学を見据えた5歳児にとって、生活リズムを整えることは非常に大切な準備のひとつです。

毎日決まった時間に起きて寝ることを習慣にし、朝食や夕食は家族と一緒にとることで、日々の流れに安定感が生まれます。

また、デジタル機器の使用時間をあらかじめ決めておくと、落ち着いた時間を過ごすことで、心身のバランスを保ちやすくなります。

時間の感覚を育てるためには、カレンダーや時計を日常的に活用し、「短い針がここまで来たら寝る時間だね」「あと30分でごはんにしようね」といった声かけをするのも効果的です。

「できた!」を増やすために褒めて自己肯定感を高める

子どもが何かをやり遂げたとき、その努力や成果をしっかり認めてあげることが自己肯定感を高める鍵になります。

特に5歳は「褒められたい」「認められたい」という気持ちが強い時期です。

「すごいね」「上手にできたね」といった言葉だけでなく、「自分で靴を揃えたんだね」「お手伝いしてくれて助かったよ」と具体的に褒めることが大切です。

こうした声かけが、子どもの中に「自分は役に立てる」という自信を育てていきます。

褒め方のポイント

- 過程や努力に注目する

- 小さな成功も見逃さず声をかける

- 他者と比較せず、その子自身の成長に焦点を当てる

子どもの興味や関心を尊重して学びにつなげる

5歳は、園生活や日常のさまざまな体験を通して、「これが好き」「もっと知りたい」といった興味や関心が芽生え始める時期です。

このとき、親がその小さな気づきを見逃さず、やさしく広げてあげることが、学びのきっかけになります。

例えば、昆虫に興味を持った子どもには一緒に図鑑を見たり、ピアノに夢中になっているようであれば音楽教室の体験に誘ってみたりと、子どもが夢中になっていることに寄り添ってあげることが大切です。

その上で、「どうしてそう思ったの?」と会話を深めたり、「今度は何をしてみたい?」と一緒に小さな目標を立てることで、より意欲的に取り組む姿勢が育っていきます。

具体的にご家庭で取り組める方法をご紹介しますね♪

家庭でできる!5歳の知能を劇的に伸ばす遊びと関わり方

5歳は知能や感情の発達が著しく進む大切な時期です。この時期にどんな遊びを取り入れ、どう関わるかによって、子どもの伸び方には大きな違いが出てきます。

子どもにとって遊びはただの気晴らしではなく、集中力や記憶力、思考力、社会性といった力を育てる貴重な学びの場でもあります。

ここでは、家庭で無理なく取り入れられる遊びや日常の関わり方を通して、5歳児の知能をぐんと引き上げるヒントを紹介していきます。親子で一緒に楽しみながら、子どもの可能性を伸ばしていきましょう。

ごっこ遊びで想像力と社会性を育てる

5歳になると、ごっこ遊びはより具体的で現実味のある内容へと発展していきます。

お店屋さんや病院ごっこなどを通じて、子どもは役割を演じながら社会のルールや人との関わり方を自然と学んでいきます。

「お医者さん役」や「お客さん役」などを交代しながら遊ぶ中で、相手の立場になって考える力や、順番を守る協調性が育ち、同時に自分の考えを言葉で伝える力も伸びていきます。

こうした遊びは、想像力や表現力を高めるだけでなく、感情のコントロールや他者理解といった社会性の土台を育てるうえでも非常に効果的です。

保護者もときには一緒に遊びに加わり、子どものやり取りを受け止めながら関わることで、信頼関係が深まり、知能の発達にも良い刺激を与えることができます。

ボードゲームやカード遊びでルール理解と記憶力を鍛える

ボードゲームやカード遊びは、ゲームのルールを理解し、順番を守ること、戦略を立てることが求められるため、判断力や集中力が自然と養われます。

例えば「すごろく」ではサイコロの目を数え、目的地に向けて数を進める計算力が必要です。

また「神経衰弱」では記憶力と注意力が求められます。ルールを覚えてプレイするという体験そのものが、知的なトレーニングになるのです。

大人が「勝ち負け」だけにこだわらず、楽しくプレイする姿勢を見せることが、子どもの知能と非認知能力をバランスよく育てる鍵となります。

家事や手伝いを通して責任感と自立心を伸ばす

家庭内でちょっとしたお手伝いをしてもらうことも、子どもの責任感や判断力を育てる大切な機会です。

例えば洗濯物をたたむ、野菜を切る、机を拭くなど、小さな作業でも「自分の役割」として任せることで、やる気を出して取り組んでくれます。

また、失敗しても叱らずに「ありがとう、助かったよ」と感謝の言葉をかけることで、自己肯定感や思いやりの気持ちも自然と育まれていきます。

家事には順番を考えて動く力や手先の器用さなど、論理的思考と身体の成長の両方を促す要素が詰まっています。

「ママのお手伝いしてくれると嬉しいな」と声をかけることで、子どもは自分の行動が家族の役に立っていると実感し、より積極的に動けるようになります。

こうした日常の関わりが、自立心と判断力を育てる土台となっていきます。

絵本の読み聞かせで語彙力と表現力を育てる

読み聞かせは、語彙を増やすだけでなく、感情の理解や物語の構成力を育てる非常に効果的な方法です。5歳児は物語の展開を理解し、登場人物の気持ちにも共感できるようになります。

たとえば、「どうしてこの子は泣いていたのかな?」「このあとどうなると思う?」など、問いかけを交えることで、論理的思考や想像力をさらに伸ばすことができます。

読み聞かせの工夫

- 登場人物のセリフを演じるように読む

- 読み終わったあとに感想を聞いてみる

- 内容に関連した実体験につなげる

幼児教室で「学ぶ=楽しい」を定着させ、知能を育てる

家庭の中だけでは難しい、多角的な知育や非認知能力の育成には、幼児教室の活用が効果的です。

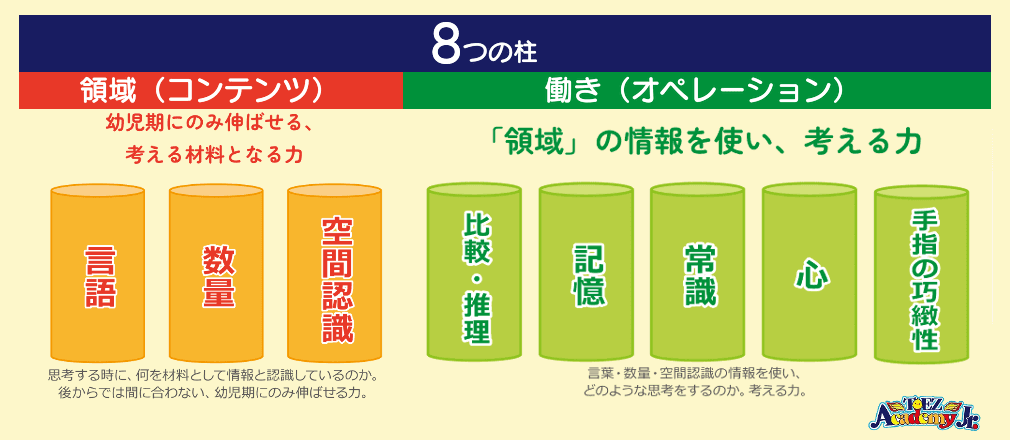

トイズアカデミージュニアでは、5歳の知能発達に重要な8つの柱に基づき、遊びを通して総合的に知能を伸ばすプログラムを用意しています。

教室では、家庭では難しい専門的なカリキュラムや、同年代の子どもたちとの交流を通して、自ら学ぶ意欲を育てることができます。

「学ぶことって楽しい!」という感覚が定着することで、将来の学習意欲にも良い影響を与えます。

もし、子どもの成長をさらに伸ばしてあげたいと考えているなら、トイズアカデミージュニアの体験教室で実際の雰囲気を感じてみるのもおすすめです。

5歳の知能についてよくある質問

ここでは、5歳児の知能に関して、保護者の方からよく寄せられる疑問とその答えを、わかりやすく紹介していきます。

「今の理解力はどのくらいなのかな?」「反抗的に見える行動は成長の一部?」といった日々の育児の中で感じる素朴な疑問に対して、丁寧に解説していきます。

知能が高い幼児の特徴は?

知能の高い幼児にはいくつかの共通点がありますが、大人が想像する「天才」のような極端な特徴ではなく、日常の中に見える些細な行動がポイントになります。

以下に代表的な特徴を挙げます。

知能が高い5歳児の特徴

- 新しいことへの興味が強く、質問が多い

- 話の筋道を理解し、会話がスムーズ

- 一つの遊びに長く集中できる

- 絵や工作に独自性や工夫がある

- 大人の言葉や行動をよく観察し、真似する

- 感情表現が豊かで、他人の気持ちに敏感

5歳児はどこまで理解できますか?

5歳児は、目に見えない概念や抽象的な話も少しずつ理解できるようになります。

ただし、大人のように完全に論理的に捉えるのではなく、自分の経験や感覚をもとに理解するという特徴があります。

理解できる内容の例

- 数の概念(10個のおもちゃを2つに分けるなど)

- 時間の流れ(昨日、今日、明日など)

- 順序や因果関係(「○○だから××になった」)

- 社会的なルール(順番を守る、挨拶をする)

- 感情や他人の気持ち(相手が悲しい理由を考える)

5歳児の中間反抗期と知能の発達に関係はありますか?

中間反抗期は知能の発達と密接に関係しています。

中間反抗期とは、2〜3歳の第一次反抗期と思春期の第二次反抗期の間に現れる、5歳前後に多く見られる自己主張が強くなる時期のことです。

この時期、子どもは自我の目覚めとともに、「自分の意見を持つ」「他人と自分の違いを理解する」といった認知能力が急速に伸びるため、その副産物として反抗的な態度が見られるようになります。

親は「言い返された」「言うことを聞かない」と感じるかもしれませんが、それは考える力が育っているサインです。

しっかり話を聞いて、丁寧に応じることで、さらに思考力や表現力を伸ばすきっかけになります。

合わせて読みたい

まとめ

5歳は、心と体の両面で大きな成長を遂げる大切な時期です。集中力や記憶力、理解力などの知能が急速に発達するこのタイミングで、日常の中に適切な遊びや関わり方を取り入れることで、子どもの可能性は大きく広がっていきます。干渉しすぎずに見守り、自分で考える力を育てながら、成功体験を積み重ねて自信を育むことが、将来につながる大きな力になります。

育児に迷ったときは一人で抱え込まず、信頼できる専門家の力を借りることも選択肢のひとつです。トイズアカデミージュニアでは、発達段階に応じた知育プログラムや、家庭でも活かせる具体的なアドバイスを行っています。子育てのヒントを得たい方は、ぜひ一度お問い合わせください。

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #5歳 #知能 #発達 #伸ばす #方法 #目安

.png&w=256&q=75)