絵本を卒業してすぐ児童書を読むのは難しいもの

まず「絵本」と「児童書」の違いについて確認しましょう。

「絵本」は文字と絵が融合されて表現された「絵が内容を把握しやすくするための補助手段ではなく、言葉もたんなる絵の説明ではない」子供向けの本をのことをいいます。言葉は基本的にひらがなで書かれています。

いっぽう「児童書」は、挿絵を持っているが主として言葉で描かれた物語のことをいいます。

さて、大人の感覚だと「絵本を卒業したら次は児童文学!」と思いがちですが、実際にはそう簡単に移行できるものではありません。絵本と児童文学の間には、非常に大きい隔たりがあります。いったいどうやったら子ども達を児童文学の面白さに導けるのでしょうか?

文字が読めるだけではまだ本は読めない

文字が読めるようになった子は、知っている名詞の単語を拾い読みすることはできます。しかし、知らない単語を文章の中から拾うことはできません。また、知っている言葉でも動詞や形容動詞が活用されているとわからなくなります。

どの文字からどの文字までがその単語なのかがわからないから、話し言葉としては上手に使える動詞も、活字になると終止形以外は見つけるのに苦労をします。「食べる」という言葉はすぐにわかっても「食べたなら」だと途端にわからなくなり、読むのが苦痛になってしまいます。

絵本や紙芝居では絵を手がかりに、自分が瞬時にわかる単語だけを拾ってあらすじをおおまかに理解していますが、児童書ではそれができません。「文字が読めてもそれだけでは本は読めない」ということを、親はまずしっかりと認識しましょう。

児童書を読むには「抽象的に物事を理解できる力」が重要

本を読むためには絵やビジュアル情報の助けを借りることなく、純粋に言葉のみから意味を受け取り、頭の中で抽象的なイメージを描けることが必要です。つまり、話の要点を的確に捉えるには「抽象的に理解できる力」が非常に重要なのです。

(例)

- 抽象的:「太郎は甘いものが大好き」(聞き手は「甘いもの」という概念に該当する品を複数イメージできます)

- 具体的:「太郎はチョコレートが大好き」(聞き手は「チョコレート」以外を思い浮かべることができません)

「物事を抽象的に捉える力」とは「その物事に共通する概念を的確に捉える力」のことです。文章が指し示す共通概念を適切に把握し、頭の中でおぼろげに抽象化する力がなかったら、読み聞きする文章が高度になるほど理解がおいつかなくなります。

抽象概念の理解力が優れていると共通する基礎概念がわかるので、様々な状況に直面しても自在に適切な応用が利きます。いっぽう抽象概念の理解力が不足していると、具体的な事例に対して一つ一つ具体的な内容を言ってもらわないとわからなくなってしまいます。

抽象的する力を養うには、文章そのものを味わう機会を増やす

挿絵は、話を具体的にわかりやすくする手助けをしてくれますが、反対にイメージを固定化してしまい、抽象的な理解力を育てるさまたげになる側面もあります。文章から描写を的確に捉えることのできる能力を養うには、絵の手助けを排除し文章そのものを味わう機会を十分に経験することが必要です。

絵本と児童書の架け橋「ストーリーテリング ~素話(すばなし)~ 」

では、絵本から児童書に移行していくにあたって、子どもの物事を抽象化する能力を育てるためにできることは何があるのでしょうか? このコラムサイトを運営する幼児教室キッズアカデミーでは、「ストーリーテリング(素話(すばなし))」をおすすめしています。ストーリーテリングとは純粋にお話だけを語り聞かせることです。

「ストーリーテリング」とは

太古の昔からおじいちゃん、おばあちゃんが孫に口頭でお話を語り聞かせてきたのが「ストーリーテリング」です。夜寝る前にお布団の中で話すような、昔話のようなものをイメージするとわかりやすいと思います。

語り手の言葉だけに集中して、その言葉から頭の中で場面をイメージすることは非常に高度な思考活動です。絵本の読み聞かせよりも数段高度な集中力が必要です。これは、活字の小説を読むという活動に非常に近いのです(小説はストーリーテラーの代わりに本の活字が物語を語ってくれます)。

絵本を暗唱するもよいですし、絵を見せずに読んであげてもよいです。絵本の言葉は自由に変えてしまって構いません。子どもを物語の中に登場させるのもよいです。途中からお話しを作りかえてしまっても構いません。「活字の向こう」に広がる「おはなしの世界」という面白さに子ども達を導きましょう!

「ストーリーテリング」を始めるには?

では、実際に「ストーリーテリング」を始めるにあたってのお話の選び方、あるいは創作の仕方のポイントについて説明いたします。

- 登場人物は少なく、内容はシンプルに

- 子どものわかりやすい言葉を多く使う

- 子どもが共感しやすいように

- 夢のある世界観。子どもの現実の日常生活とは違った空間に飛び込めるもの

- ワクワク・ドキドキを盛り込む

- 途中ハラハラする場面があってもよいが、最後は気持ちの良よいハッピーエンド

- 語り手(お母さん)が意味を知らない言葉は使わない

古い言い回しや外国の民族行事などの知らない言葉はなるべく事前に調べておきましょう。聞き手(子ども)が集中力を持続しやすい要素を揃えることが大切です。

おすすめのお話

やはり、「ストーリーテリング」には語り継がれてきた昔話がおすすめです。長年の歴史の中で、自然と子どもの発想力を豊かにするものが残ってきたといえます。

「赤ずきん」「一寸法師」「かちかちやま」「金のガチョウ」「3枚のおふだ」「舌きりすずめ」「七ひきのこやぎ」「ジャックと豆の木」「大工と鬼六」「長靴をはいたネコ」「ふしぎなたけのこ」「ブレーメンの音楽隊」「ヘンゼルとグレーテル」「桃太郎」など、皆さまの知っている昔話がおすすめです。

さらに深く掘り下げたい方は「東京こども図書館」の「おはなしのろうそく」シリーズなどをぜひ検索してみてください。

絵本をすらすら読めるようにするためのステップ

これまでご説明してきましたように、絵本を読めるようになったからといってすぐに児童書に移行することは簡単ではなく、まず物事を抽象的に理解できる能力を養う必要があります。

そのために絵に頼らないストーリーテリングで想像力を養うこともおすすめですが、絵本をよりすらすら読めるようになることもよい訓練です。ここでは、絵本をすらすらと読めるようになるためのステップについてご説明します。

1.たくさんの「単語」を見慣れさせましょう

五十音は読めるけれども絵本を読みたがらないという子は、まだ文字を「単語」としてとらえる力が十分育っていないのかもしれません。

大人は単語を一瞬で認識できるので、助詞や助動詞にだけ気を付ければ簡単に文を読むことができます。しかし小さい子は、単語を認識することがまだ上手にできません。これがスムーズに本を読めない大きな原因なのです。

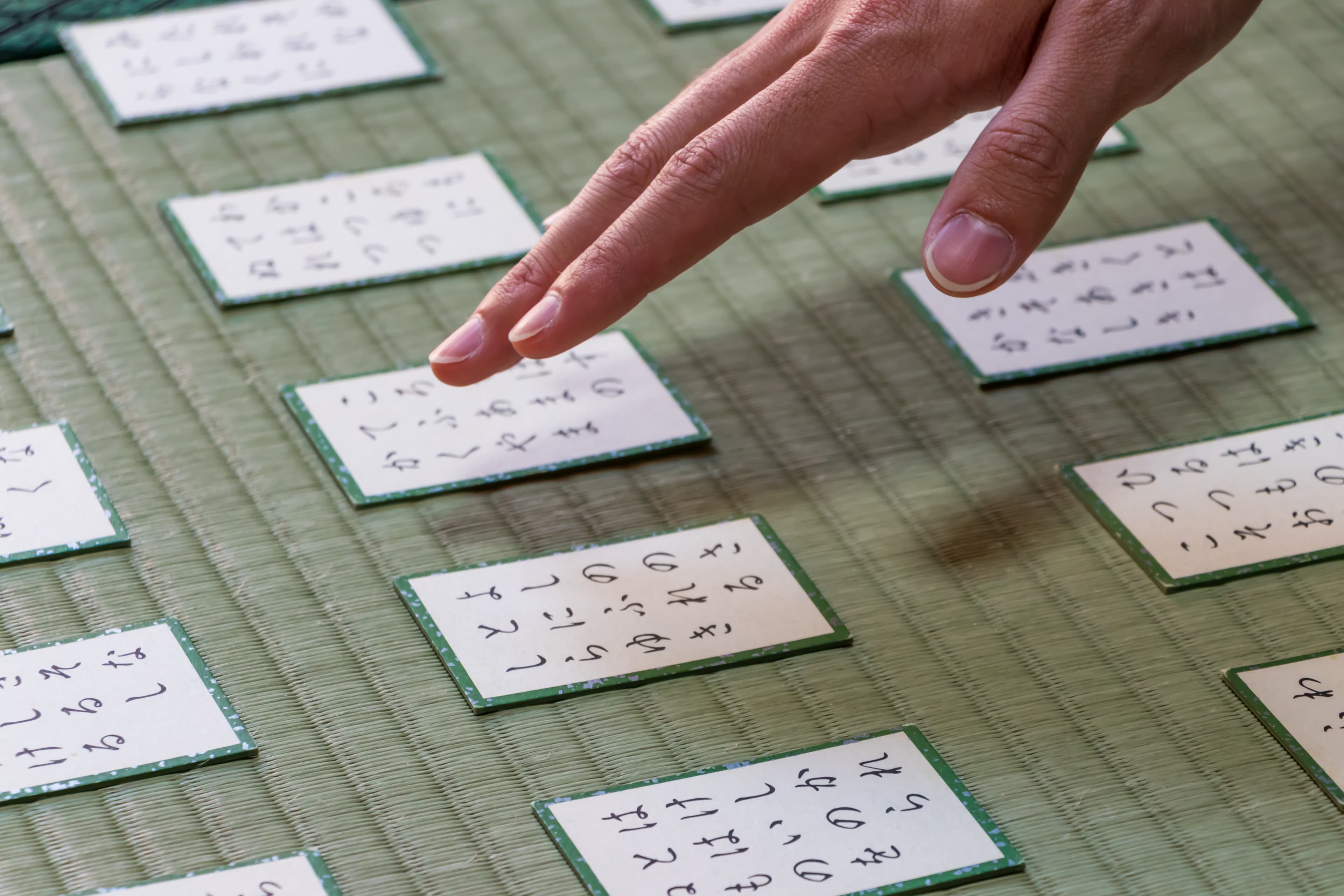

この段階の子には、文章ではなく「単語」を数多く見慣れる練習が有効です。絵図鑑などを活用して、大きめの文字でたくさんの「単語」を目に触れさせましょう。白紙のカードに文字の単語だけを書いたものを作り、かるた取り遊びをするのもよいでしょう。

2.文章に親しむ活動を毎日取り入れましょう

「一瞬で読める単語」が増えてきたら、次のステップに進みます。「本を読ませる」というより「文章に親しむ」活動を意識させましょう。

①かるたで遊ぶ

子どもに読み手をさせて、お父さん・お母さんが札を取ります。子どもが全文読むまでは、札を取らないようにしましょう。

②すごろくで遊ぶ

止まったマスに何らかの指示文章が書いてあるすごろくで遊び、指示文章を子どもに読ませます。

③「説明手順の文章」を読む必要のある遊びをする

子どもに説明手順を1つ読ませ、その都度、書かれていた作業を進めます。料理・工作・折り紙・あやとり・プラモデルなどがおすすめです。

3.少量の絵本音読を日課にしましょう

絵本の音読を日課に組みこみましょう。子どもだけに音読させるという雰囲気にしないことがコツです。「お母さんと一緒に絵本の時間を楽しむ」「お母さんも読むし、自分も読む」という認識を抱かせるように心がけましょう。

下記の活動を、段階を経ておこないます。まだ少し厳しそうかな?と感じたら決して無理をせずに前の段階に戻してください。

- 子どもに絵本の中の一番好きな場面を選ばせ、その場面を親が先に読み、続けて同じ文章を子どもに読ませます

- 親が絵本を読んでやる前に子どもに1~2ページ読ませ、続きから最後までを大人が読みます

- 親と子どもで、1ページずつ交互に朗読します

- 「小学校1~2年生向け」と表記されているレベルの本を毎日読みます

まだ自発的に読もうとしない子には、家族一緒に各自が好きな本を読む「家族読書の時間」を1日20分~30分程度設定しましょう。この段階まで到達すれば、あとは無理強いさえしなければお子さんの中で本を読むことはごく当たり前の「お楽しみ」になります。

読む本のレベルも自然と上がり、それを読むことによってさらに難しい本を読む力が養われていきます。決して焦らず、結果を急がず、その日にできる取り組みを楽しみましょう。

まとめ:子どもの様子を見ながら徐々にステップアップを

いかがでしたでしょうか?

子どもが文字が読めるようになると、つい親としてはさらなる成長を期待してしまうものですが、子どもの成長には適切なステップがありますので、焦らずに子ども自身が楽しめるなかで成長を促してあげることが親の姿勢として大切です。

親の期待を先行させるのではなく、子どもが自ら歩む道のお手伝いをしてあげるように気を付けていきましょうね。

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #幼児 #活字 #読み聞かせ #児童書