言葉の発達は何歳ごろ?

子どもの言葉は、いくつかのステップに分けて段階的に発達していきます。ここでは一般的な目安として、言葉の発達を年齢別にわけて解説します。

生後2ヵ月頃から

赤ちゃんは生後2ヵ月を過ぎたあたりから、「あー」「うー」といった喃語を話すようになります。

パパやママなど親しい人が近くにいるときやご機嫌なときは喃語が出やすいので、赤ちゃんの機嫌をはかるバロメーターにもなります。

合わせて読みたい

1~2歳ごろ

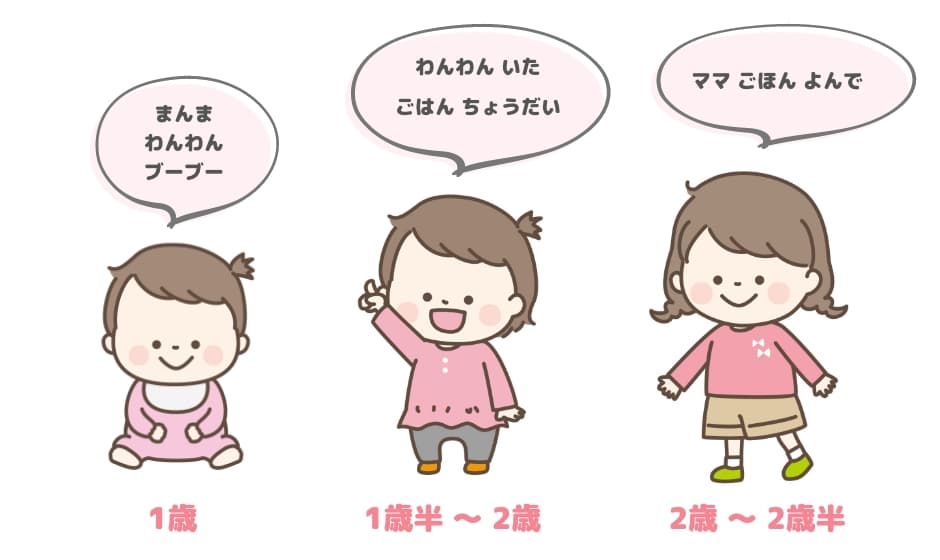

1歳を過ぎた頃から、「まんま」「わんわん」「ブーブー」など、意味をともなう一語文を話し始めます。

さらに1歳半~2歳くらいになると、「わんわん いた」「ごはん ちょうだい」などの二語文が出始め、より会話らしくなります。大人ともコミュニケーションを取りやすくなるほか、絵本や歌などを本格的に楽しむようになるのもこの時期です。

2~3歳ごろ

2歳~2歳半くらいになると、「ママ ごほん よんで」「パパ おしごと いく」などの三語文を話すようになります。

一方で、パパやママの言う事に対して「どうして?」「なんで?」などと聞いてくることも増えてきます。自分のまわりのことについて疑問や好奇心を持つようになったことの現れですので、無理のない範囲でなるべく子どもの質問に答えてあげるようにしましょう。

ベビーパークに通っているお子さまは、リーディングカードや四字熟語など、年齢に応じた500種類以上のアクティビティを通じて、たくさんのことを学んでいきます。

3歳までの大切な時期に、知能の発達の土台を作ってあげることがお子さまの大きな成長につながります。

合わせて読みたい

3歳以上

3歳以上になると、「わたしは ちかくのこうえんに あそびにいった」など、主語や述語を含む複文を話し始めるようになります。さらに言葉が発達すると、パパ・ママ以外の人(お友達や保育園の先生など)と積極的に会話をするようになり、言葉を覚えるスピードもぐんと速くなります。

合わせて読みたい

「言葉が遅い」と心配になる子どもの特徴

上記で説明した言葉の発達段階はあくまで目安であり、実際は子どもごとに発達のスピードは多少異なります。

ただ、言葉の発達には「聴力」「知能」「発声のための運動機能の発達」「言葉を話す欲求」が必要であるため、いずれかの要素に問題があると言葉の発達が大きく遅れることがあります。

「自分から言葉を話そうとしない」「年齢の割に話せる言葉が極端に少ない」といった様子が見られる場合は、以下で紹介する原因に該当するかどうか一度チェックしてみましょう。

言葉が遅い・・・と思ったら、それって○○をしていないからかも。みんなは知ってる?

言葉が遅い原因を知る>>

言葉の発達が遅い原因とは?

子どもの言葉の発達が遅れるのにはいくつかの原因がありますが、主な原因として4つがあげられます。

- 性格や環境などの要因で遅れている

- 言葉の意味が理解できていない

- 聴力に問題がある

- 脳の機能に問題がある

- 単純性言語遅滞

- 言葉を発する機会の減少

それぞれの原因について詳細を解説します。

性格や環境などの要因で遅れている

もともとの性格が内向的で大人しい子は、あまり自分から積極的に話そうとしない傾向にあります。同じ月齢・年齢の子に比べて言葉が少ないと不安に感じるかもしれませんが、周囲の呼びかけに対してきちんと反応し、言っていることを理解しているようなら、特に問題はありません。

また、子どもが何か話す前に周囲の大人が先回りして行動してしまうと、言葉を発する機会が失われてしまうことがあります。たとえば子どもがおもちゃを探してきょろきょろしている時に、ママが「おもちゃで遊びたいのね」と先回りしておもちゃを出してきてしまうと、子どもは何も言わなくても目的を達成できてしまいます。

子どもは誰かと話したり会話を聞いたりすることで言葉を覚えていくので、対話のきっかけが失われると言葉の発達に遅れが見られるようになります。

言葉の意味が理解できていない

子どもが言葉を話すようになるためには、まず言葉の意味を理解する必要があります。

たとえば子どもと散歩に出ているときに、走っている車に興味を示した子どもに対してママが「ブーブーだね」と教えると、子どもは道路を走っている四輪の乗り物を「ブーブー」だと理解するようになり、次回同じようなものを見かけたときに「ブーブー」と自分から言葉を発するようになるのです。

子どもが何かに興味を示したら実況中継するように言葉を教えてあげると、子どもは意味をどんどん理解するよ。

.png&w=256&q=75)

このとき子どもの耳から入った言葉は、聴神経を経て視覚中枢に到達し、感覚性の言語野であるウェルニッケ中枢に伝達されることによって、言葉を理解しています。しかし、このプロセスに何らかの問題があると、耳から入った言葉を理解することができず意味をもつ言葉として学習できなくなってしまいます。

子どもの名前を呼んだり、「おいで」と声がけしたりしても全く反応がない場合は、脳の聴覚野に何らかの問題を抱えている可能性があるため、注意して子どもの様子を確認するとよいでしょう。

聴力に問題がある

0~3歳児はまだ文字を読めないので、耳から聞いて言葉を覚えます。そのため、言葉に遅れが見られる子は聴力に問題を抱えている可能性があるのです。

日本では母子健康法に基づき、満1歳6ヵ月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対して、健康診査(乳幼児健康診査)をおこなうことを義務づけています。[注1]

聞こえの確認は、健康診査の際にも実施されるものです。聞こえに問題があるとみなされた場合は、別途病院で聴覚検査を受けることを指示されます。もし日常生活でも聞こえに問題があると感じた場合は、かかりつけの小児科に相談してみましょう。

[注1]e-Gov法令検索:母子健康法

脳の機能に問題がある

2~3歳を過ぎてもほとんど言葉が出ない場合、知的障がいや発達障がいなど脳の機能に問題を抱えている可能性もあります。

脳機能障がいの場合、言葉の遅れだけでなく、こだわりが強い・同じことを繰り返す・目を合わせないなど、他の部分でも発達の問題が見られることがあります。言葉の遅れだけで脳機能への問題の有無を判断するのは難しく、他の面も含めて総合的に判断する必要があります。

単純性言語遅滞

単純性言語遅滞は、知的障がいや発達障がいなどの根本的な問題がない場合に、言葉の発達が単に遅れている状態を指します。この場合、子どもの理解力や認知能力には問題がなく、他の発達面では正常であることが特徴です。単純性言語遅滞の子どもは、成長とともに自然に言葉の遅れが解消されることが多いです。

このような子どもには、日常生活の中で豊かな言語環境を提供することが重要です。例えば、親子での会話や絵本の読み聞かせ、歌やリズム遊びなどを通じて、楽しく言葉に触れる機会を増やすことが有効です。また、無理に言葉を引き出そうとせず、子どものペースに合わせたサポートを心がけることが大切です。

言葉を発する機会の減少

現代の子どもたちは、デジタルデバイスやテレビなどの映像メディアに多くの時間を費やすことが増えています。これにより、言葉を発する機会が減少し、言語発達に遅れが生じることがあります。映像メディアは受動的な視聴が中心であり、子ども自身が言葉を使ってコミュニケーションを取る機会が限られてしまいます。

そのため、子どもがアクティブに遊び、他の子どもや大人と対話する時間を増やすことが重要です。例えば、外遊びやグループ活動、親子での会話や読書など、言葉を使う場面を積極的に提供することで、自然に言語能力が向上します。家庭内での会話や遊びの時間を大切にし、子どもが自由に表現できる環境を整えることが求められます。

言葉の発達を促すためのポイント

身体機能に原因がある場合は別途専門的な治療が必要になりますが、それ以外のケースにおける言葉の遅れは、日常生活での働きかけによって取り戻すことができます。

ここでは、言葉の発達を促すためのポイントを下記の8つです。

- 積極的に話しかける

- 赤ちゃんが安心する話しかけ方をする

- 絵本の読み聞かせで言語力を伸ばす

- 同じものを見ながら相づちを打って話す

- 先回りして話さない

- 言い間違いを注意しない

- 言葉を使った遊びを行う

- リーディングカード

それぞれについて詳しく紹介します。

積極的に話しかける

乳幼児は耳から聞いた言葉を学習していくので、パパ・ママなど周囲にいる人が積極的に話しかけると言葉の発達を促すことができます。

- 子どもの身の回りにあるものを説明する。

- 子供が興味を示したものを説明する。

- 年齢に応じた言葉や表現で説明する。

子どもは目で見たものと耳にした言葉を結びつけ、意味のある言葉として使うようになっていきます。

たとえば車が来たときに「ブーブー来たね」と声をかけたり、公園に散歩中に見かけたお花を指さして「おはな きれいだね」と言ったりするだけでもOKです。

赤ちゃんが安心する話しかけ方をする

子どもも大人も耳から入ってくる言葉に集中すればするほど、脳内へのインプットがスムーズに行われます。

赤ちゃんの言葉の発達を促したいときは、なるべく子どもにとって心地良く、安心できる話しかけ方を心がけるのがポイントです。その典型例として挙げられるのが、マザリーズあるいはペアレンティーズと呼ばれる話しかけ方です。

- やや高めのトーン

- ゆっくり、抑揚をつけて話す

赤ちゃんは安心し、より多くの言葉を取り込もうとします。

マザリーズあるいはペアレンティーズで話しかけられた赤ちゃんは、1歳半になったときにそうでない子に比べて約2倍の言葉を話したという研究結果も報告されています。

絵本の読み聞かせで言語力を伸ばす

絵本に描かれた絵と、パパやママが読み聞かせる言葉を結びつけることで、語彙力や言語力を伸ばすことができます。

絵本を読み聞かせるときは前述したマザリーズやペアレンティーズを意識し、抑揚をきかせながらゆっくり読んでいくと、子どもの心をリラックスさせることができます。

日中はもちろん、夜寝る前に絵本を読み聞かせる習慣をつければ、寝かしつけの役にも立って一石二鳥です。

同じものを見ながら相づちを打って話す

人は「相手が自分の話を聞いてくれている」と感じると、もっとおしゃべりをしたくなります。子どもも同じで、自分と同じものを見ながら会話したり相づちを打ってくれたりすると、その反応が嬉しくてどんどんおしゃべりするようになります。

子どもが小さいうちは会話が成立しないことも多いですが、うんうんとうなずいたり、子どもが見ているものを指さして同じ言葉を繰り返したりするだけでも立派なコミュニケーションになり、言葉の発達を促すきっかけになるでしょう。

先回りして話さない

おもちゃをしまった箱を指さす、お菓子の入った戸棚にママを連れて行くなど、子どもの様子や仕草を見ていれば、何をしてほしいのかある程度察することはできます。ただ、あえて行動を起こさず、「何をしてほしいの?」「どうしたの?」と質問すれば、子どもは自分の要求を伝えるために言葉を発するようになります。

まだうまく言葉を出すことができない場合は、子どもがおもちゃのある箱やお菓子の入った戸棚を指さしたときに「ちょうだいって言ってごらん」などと教えると、子どもはどんなときにどんな言葉を言えば良いのか、少しずつ理解できるようになるでしょう。

言い間違いを注意しない

言葉を覚えたての子どもは、「とうもろこし」を「とうもころし」といったり、「がんばれ」を「ばんがれ」といったりと、よく言い間違いをします。

正しい言葉を知っている大人としては、言い間違いが気になって「違うよ、とうもろこしだよ」などと間違いを指摘してしまいがちですが、無理に間違いを直そうとすると子どもがストレスを感じて無口になってしまう可能性があります。

子どもの言い間違いは大抵の場合成長と共に自然に修正されますので、いちいち間違いを指摘せず、おおらかに受けとめましょう。

言葉を使った遊びを行う

言葉を使った遊びを取り入れることで、楽しみながら自然に言語能力を高めることができます。以下のような遊びが効果的です。

歌やリズム遊び

歌やリズム遊びは、楽しい音楽に合わせて言葉を覚えることができるため、子どもにとっても興味深い活動です。「いないいないばあ」や「手遊び歌」など、簡単な歌詞とリズムがある遊びを通じて、子どもは言葉とメロディを結びつけ、楽しく言葉を学ぶことができます。

しりとり

しりとりは、単語の終わりの音を使って次の単語を考える遊びです。これにより、子どもは言葉の音の認識や新しい単語の学習を楽しみながら行うことができます。簡単な単語から始めて、少しずつ難易度を上げていくことで、語彙力を増やすことができます。

おままごとやごっこ遊び

おままごとやごっこ遊びは、子どもが自分の経験や見聞きしたことを言葉にして表現する場です。例えば、「お医者さんごっこ」や「お店屋さんごっこ」を通じて、子どもは医者や店員、お客さんなどの役割を演じながら、自然に会話を楽しむことができます。これにより、日常生活で使う言葉や表現を身につけることができます。

パズルや絵合わせカード

パズルや絵合わせカードを使った遊びも、言葉の発達に効果的です。子どもがカードを見ながら「これは犬だね」「ここに入るのは車だよ」と言葉を使って説明することで、視覚と聴覚の両方から言葉を学びます。また、パズルを完成させる達成感が、言葉を使う楽しさにもつながります。

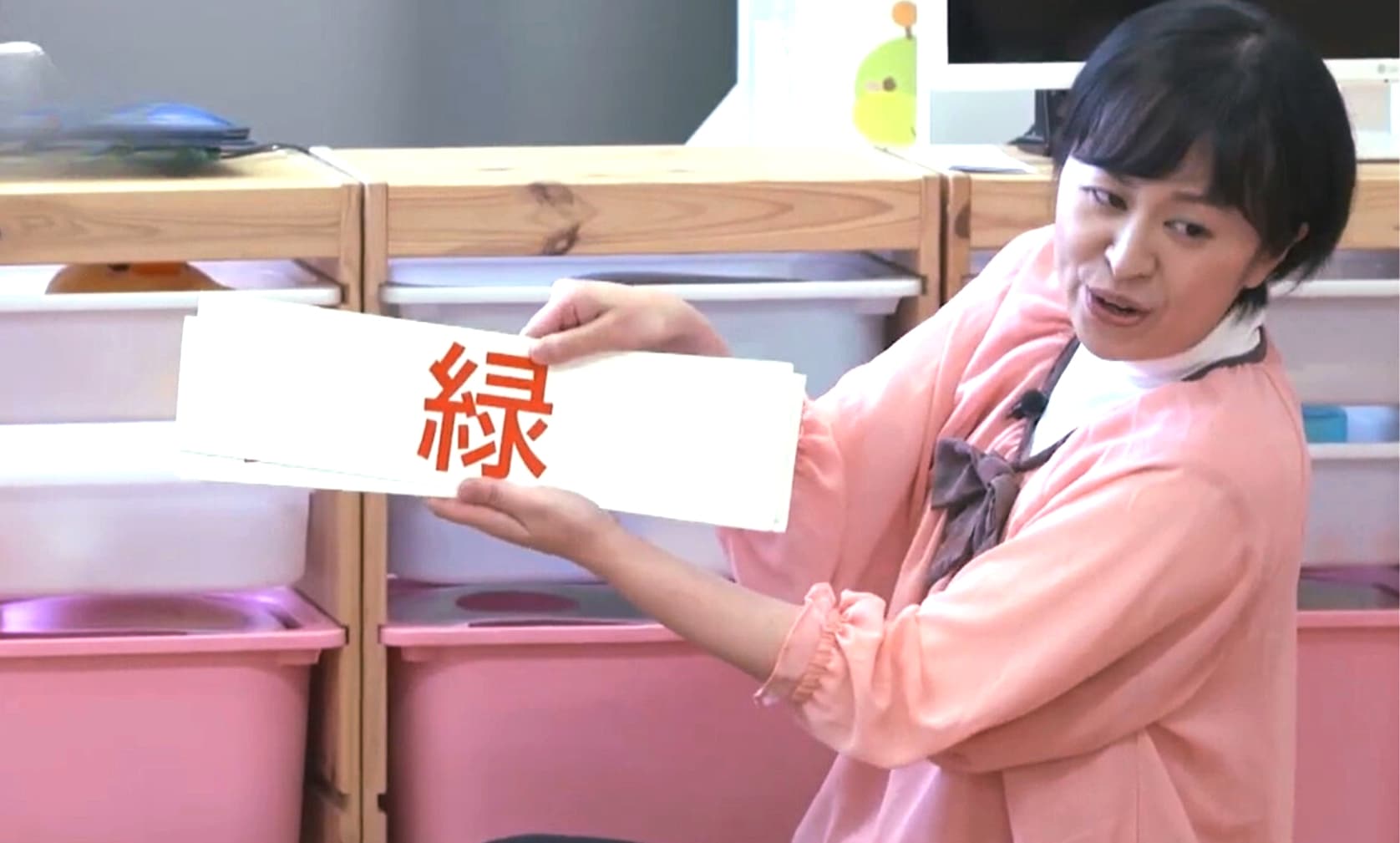

リーディングカード

ベビーパークでも使っているフラッシュカード「リーディングカード」は、大きくて見やすい文字を用いたカードを見せながら、言葉を耳で聞くだけでなく、「目」からも言語の習得を促していきます。

赤ちゃんでも文字を目から吸収し、言語の理解を深めることができます。

ベビーパークのクラスでも、生後数ヵ月からフラッシュカードを使っています。赤ちゃんの脳は柔軟で吸収力が高いため、早期からの視覚言語トレーニングが効果的です。

合わせて読みたい

言葉の発達スピードには個人差がある

言葉の発達を促すためのポイントは下記の6つです。

- 積極的に話しかける

- 赤ちゃんが安心する話しかけ方をする

- 絵本の読み聞かせで言語力を伸ばす

- 同じものを見ながら相づちを打って話す

- 先回りして話さない

- 言い間違いを注意しない

子どもの言葉の発達スピードには個人差があるため、一般的な目安より多少遅れていても、ほとんどの場合は問題ありません。

性格や環境の問題で言葉が遅れている場合は、積極的に話しかけたり、子どもにとって聞こえのいいペアレンティーズやマザリーズなどの話しかけ方で接したりと、コミュニケーションの取り方に工夫を採り入れることで言葉の発達を促進することができるでしょう。

合わせて読みたい

言葉が遅い子を見ていると、他の子どもとの発達の差が気になってしまいがちですが、おしゃべりが好きな子どももいれば寡黙でもしっかり言葉を理解している子どももいます。「どのように接すればいいかわからない」「コミュニケーションの取り方が間違っているのかも?」など、過度に心配する必要はありません。成長を見守りつつ子どもの成長に合わせて発達を促すと良いでしょう。

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #言葉 #遅い #発達 #原因 #促す

.jpg&w=256&q=75)

.jpg&w=256&q=75)

.png&w=256&q=75)