イヤイヤ期とは?

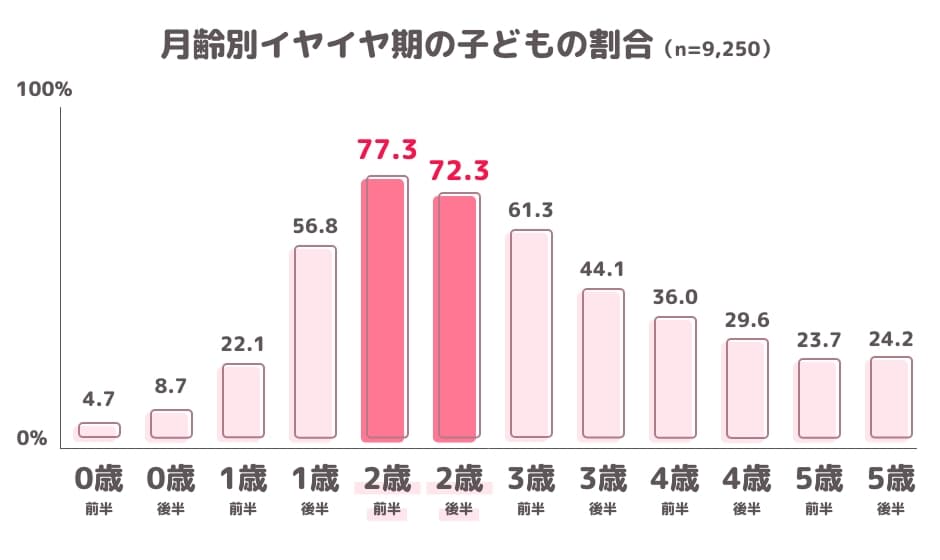

月齢別イヤイヤ期の子どもの割合[注1]

イヤイヤ期とは、何を言っても、何かするにも「イヤ!」と泣いたり、嫌がったりする時期のことです。

だいたい2歳前後の子どもに起こりやすいことから、イヤイヤ期真っ最中の子どもは「魔の2歳児」とも呼ばれており、幼児期の子育ての大きな壁のひとつに数えられています。

イヤイヤ期は大体1歳半頃からスタートし、2歳前後にピークを迎えた後、3~4歳頃には落ち着いてくるといわれていますが、毎日のように「イヤ!」と泣かれてしまうと、パパ・ママは心身ともに疲れてしまうでしょう。

実際、文部科学省が発表しているデータでも、「子どもが言うことを聞かない」ことを負担に思っている親が、2歳児では約22%・3歳児では約27%に達していることが報告されており、イヤイヤ期に悩まされている親が多い実状がうかがえます。[注2]

では、なぜ2歳前後の子どもは何をするにしても「イヤ!」と言うようになるのでしょうか。

合わせて読みたい

子どもが「イヤ」という主張をする原因

日常生活の至るところで子どもが「イヤ」を主張する原因は、大きく分けて4つあります。

自分でやりたいという気持ちの芽生え

何でもパパ・ママにやってもらっていた0歳~1歳とは異なり、2歳になると歩く、走る、簡単な片付けや着替え、カトラリーを使った食事など、さまざまなことを自分で行えるようになります。

それまでできなかったことに挑戦すること、やり遂げることは子どもにとって大きな喜びであり、強い好奇心を満たす絶好の機会でもあります。そのため、身の回りのことは何でも自分でしたがるようになりますが、いかんせん大人のようにスムーズにやり遂げることはできません。

パパ・ママは時間に追われる生活を送っているのでつい子どもに手を貸してしまいますが、子どもは全部自分でやりたい!と思っているので、手伝おうとするパパ・ママを「イヤ!」と拒絶するようになります。

子どもの好奇心を大切にしてあげてね。自分でなんでもやりたくなる気持ちは成長の証しだよ。

.png&w=256&q=75)

周囲の大人の気を引きたい

自分であれこれやってみたいという気持ちが強くなるいっぽう、2歳児はまだまだパパ・ママに甘えたい時期。しかし、2歳になるとある程度自分の身の回りのことができるようになるため、乳児の頃に比べるとパパ・ママのお世話になる時間が減ってきます。

「甘えたい」「もっとかまってほしい」という気持ちをうまく伝えられればよいのですが、2歳児はまだまだ言葉もつたなく、自分の気持ちをうまく表現することができません。

その結果わざと「イヤ!」といってパパやママを困らせ、自分に注意を引きつけようとする子もいます。

できないことやダメなことが不満に感じる

2歳児は1歳児に比べるとできること、やれることが一気に増えますが、挑戦してみた結果うまくいかないことや失敗することもたくさんあります。

自分でやりたいと思ったことがなかなかうまくいかないと、子どもなりにストレスや不満を感じ、イライラから「イヤ!」と泣きわめくことも。かといって大人が手伝おうとすると、「自分でやりたい」という気持ちから手出しを嫌がるので、パパ・ママも困り果ててしまいます。

眠い・疲れたといった感情をうまく表現できない

眠気や疲労を感じると誰しも不機嫌になりますが、2歳児は自分が眠いこと、疲れていることを自覚しにくく、うまく言葉に表現できません。

なぜか体がおかしいけれど、どう対処したらいいのかわからないため、モヤモヤやイライラが募り、何か言われたことに対して反射的に「イヤ!」と繰り返すようになります。

眠気や疲労で正常な判断ができなくなっているため、疲れて眠ってしまうまで「イヤ!」と泣き叫んで暴れる子もいます。

合わせて読みたい

イヤイヤ期の対応はどうしたらいい?

親にとっては悩みの種であるイヤイヤ期ですが、子どもが「イヤ!」と自己主張し始めるのは、精神面での成長・発達を意味しています。この時期を乗り越えることで、子どもは自立性を育んだり自己主張の方法を学んだりしますので、ストレスをためずにうまく対応したいところです。

具体的にイヤイヤ期の子どもには対する接し方のポイントは4つです。

- 子どもの言葉に共感する

- 「自分でやりたい」を肯定する

- 気持ちを切り替えるようワンクッション置く

- 目で見てわかるようなルールを決める

それぞれの具体的な対応方法を説明します。

ママパパの中にはイヤイヤ期が大変で毎日イライラで悩んでいるかも。その対処法をベビーパークが教えるよ。

イヤイヤ期の対処法を知る>>

さらにベビーパークに届いた子育てママのお悩み相談で「チャイルドシートに乗るのがイヤイヤ」の解決策は以下の動画でご紹介しています。

子どもの言葉に共感する

子どもは意味もなく「イヤ!」と叫んでいるわけではなく、そこには子どもなりの理由があります。

パパ・ママにとっては理不尽な理由であったとしても、まずは「イヤなんだね」と子どもの気持ちに共感し寄り添ってあげましょう。そのうえで、パパ・ママは何がイヤだったのか、本当はどうしたいのか、子どもの気持ちを聞いてみると少しずつ話してくれるかもしれません。

まだ話せるのは単語や二語文なので、自分の気持ちをうまく表現するのは難しいですが、先回りしてあれこれ尋ねると「イヤ!」が始まって再び興奮してしまうので、根気よく子どもの言葉を待つのがポイントです。

合わせて読みたい

「自分でやりたい」を肯定する

2歳児ができることはまだまだ少ないので、大人が手伝った方が何でもスムーズに行くのは当たり前のことです。

しかし「パパorママがやったほうが早いから!」と先回りして行動してしまい、子どもの「自分でやりたい」という気持ちを否定してしまうと、自立心を養う機会が失われてしまいます。

時間に制約があったり子どものできることに限界があったりすると、「全部自分でやりたい」という気持ちを叶えてあげることは難しいですが、そういうときは途中まで手伝って最後の仕上げを子どもに任せてあげると、「できた」「やれた」という満足感や達成感を得ることができます。

合わせて読みたい

気持ちを切り替えるようワンクッション置く

何かに熱中している子どもの行動を切り替えるのは簡単なことではなく、何を提案しても「イヤ!」と拒絶されてしまうことがあります。そんなときはいきなり行動を切り替えるのではなく、ワンクッション置くことを心がけましょう。

例えば、お絵かきや絵本に夢中になっている子どもに、お片付けと食事をしてもらいたいときは、いきなり途中でお絵かきを中断させるのではなく「それが終わったらお片付けしてご飯にしようね」と声かけします。

今やっている楽しいことをいきなり奪われるのではなく、一区切りするまで待ってもらえるので、子どもの抵抗感や反発心も少なく素直に行動してもらいやすくなるでしょう。

目で見てわかるようなルールを決める

時間や量に関する制限を設けたいときは、「あと少し」「もうちょっと」といったあいまいな表現ではなく、目で見てわかるようなルールを決めておくのがポイントです。

例えば、時計を指さしながら「あの長い針が6のところに来たら帰るよ」と言ったり、指を1本立てながら「お菓子はあと1つだけね」と伝えたりすると、子どももどのように行動すればいいのか理解しやすくなります。

イヤイヤ期の子どもに対するダメな対応

イヤイヤ期真っ最中の子どもへの対応は骨が折れるため、時にはうまく対応できないこともあります。

決して完璧を求める必要はありませんが、以下のような対応は子どもの成長を妨げる要因になってしまいますので、避けたほうがよいでしょう。

それぞれの詳細について解説していきます。

「ダメ」で押さえつける

親の言うことを「イヤ!」と否定する子どもに対し、「そんなわがまま言ってはダメ!」と押さえつけてしまうと、自己主張の妨げになってしまいます。

同様に、うまくできない子どもに対して「そんなやり方じゃダメ」と頭から否定するのもNG。「ダメ」「いけない」を乱用すると、子どもは自分の気持ちを口にしたり、自分でやろうとしたりする意欲を失ってしまいます。

やり方が間違っているときや、危険なことをやろうとしているときは、「ママみたいにやってごらん」とお手本を見せたり、「それをやったら◯◯くん(ちゃん)がケガするよ。ママ悲しいな」と説明したり、といった対処をするのがポイントです。

交換条件などを出したりする

「お菓子を買ってあげるから、もう帰ろう」などという交換条件を提示するのもおすすめできません。

子どもの気持ちが萎縮し、言いたいこと、やりたいことを必要以上に我慢してしまう原因になるほか、集団生活を送り始めたときに、お友達に対して「そのおもちゃを貸してくれないならもう遊ばない」など言い始める可能性があります。

感情的に叱る

イヤイヤ期の子どもと接する際は、ある程度子どもの自主性に任せる必要がありますが、サポートやアドバイスが必要なシーンで「そのやり方じゃだめって言ったでしょ!」「どうして教えたことができないの!」などと感情的に叱ってしまうのは禁物です。

合わせて読みたい

子どもから離れること

イヤイヤ期の子どもが手に負えないと感じたとき、イライラを抑えきれずにその場を離れたくなることもあるでしょう。しかし、子どもから離れてしまうと、子どもは見捨てられたと感じ、不安や寂しさを募らせてしまいます。

子どもが落ち着くまでその場に留まり、共感の気持ちを示しながら話を聞くことが重要です。例えば、「今、とてもイヤな気持ちなんだね」と子どもの気持ちを言葉にしてあげると、子どもは自分の感情を理解してもらえたと感じ、次第に落ち着くことができます。

わかりにくい言葉で注意すること

小さな子どもには、複雑な言葉や抽象的な表現は理解しづらいものです。「どうしてそんなことするの?」などと聞いても、子どもはどう答えていいかわからず、困惑してしまいます。

注意するときは、具体的でわかりやすい言葉を使いましょう。例えば、「おもちゃを投げると壊れてしまうから、優しく遊んでね」といった具体的な指示を与えると、子どもは何をすればいいのか理解しやすくなります。また、ポジティブな言葉で指示を出すことも効果的です。「走らないで」ではなく「歩いてね」と言うことで、子どもはどうすれば良いかを前向きに受け取ることができます。

イヤイヤ期にイライラしてしまう時は

魔の2歳児の「イヤイヤ」にどうしてもイライラしてしまうときは、以下の方法で対処しましょう。

お母さん、お父さんもイライラをグッと我慢するときもあるよね。そんなときの子どもとの接し方のポイントを紹介するよ。

.png&w=256&q=75)

スケジュールに余裕を持つ

時間が差し迫っていると、子どものやることをじっくり見守る余裕がなくなり、「早くして!」とついイライラしてしまいがちです。スケジュールに余裕を持つことが大切です。

ゆっくり話すようにする

早口にまくしたてるように話すと、親もつい興奮してしまい心の落ち着きを失ってしまいます。子どもに対して話すときは、一度深呼吸をし、いつも以上にゆっくり話すことを心がけましょう。

無理に干渉しない

何でも自分でやりたがり、手伝おうとすると「イヤ!」と言われてしまう時は、無理に干渉しないのもひとつの方法です。

距離をとる

「イヤ!」といってかんしゃくを起こしている子どものそばにいると、心身ともに疲れ切り、イライラもピークに達してしまいます。

一定の距離をとることも大切です。

イヤイヤ期はいつか終わるので無理に頑張らず対応しよう

イヤイヤ期は子どもの成長に必要なプロセスですが、毎日のように「イヤ!」と言われる生活を送っていると、パパ・ママもげんなりしてしまいます。

けれども、イヤイヤ期は永遠に続くわけではありません。一般的には3~4歳を迎える頃に落ち着いてきます。もちろん個人差はありますが、いつか終わるときは必ず来ますので、今回ご紹介した方法を参考に無理をしない範囲でうまく対応していきましょう。

#ベビーパーク #トイズアカデミージュニア #TOEZアカデミー #幼児教室 #親子教室 #幼児教育 #知育 #知能教育 #英語育児 #イヤイヤ期 #イライラ #おすすめ #対応 #原因

.jpg&w=2048&q=75)

.jpg&w=256&q=75)

.jpg&w=256&q=75)

.jpg&w=256&q=75)

.png&w=256&q=75)